26 Mar Introduzione alla Pulsione secondo Jacques Lacan – di Luigi Burzotta

Introduzione alla Pulsione secondo Jacques Lacan

Luigi Burzotta

Lezione Marzo 2016

Riprendo ciò che dicevo la volta scorsa sulla pulsione, che Lacan articola, nel suo modo originale e innovativo, come uno dei quattro concetti fondamentali della psicanalisi, e lo fa seguendo da vicino il saggio freudiano, tradotto in Italia con il titolo Pulsioni e loro destini.

È questo modo innovativo che dà una prevalenza alla dialettica del significante che io cercavo di far passare, che è quello cui tengo per quanto concerne la teorizzazione della pulsione secondo Lacan, per il quale, la pulsione non è la spinta, non è il Drang detto in tedesco, non è qualcosa che interessa tutto l’organismo.

Non è il vivente, nella sua totalità, che è interessato nella pulsione. Questo è un punto che è difficile da condividere, da assumere, perché ordinariamente la pulsione evoca qualcosa del genere e cioè che in un dato momento tutto il proprio essere come vivente sia interessato dalla pulsione, il termine, per se stesso, ha quest’accezione, nella mentalità comune. Al punto che rispetto al luogo comune, è il caso di dirlo, istintivo, può parere un paradosso, la frase, che dopo tanti anni, il 18 novembre 1975, lo stesso Lacan lascerà correre, rivolta a chi crede fortemente che la parola non abbia effetto: “Loro non riescono nemmeno a immaginare che le pulsioni, sono l’eco nel corpo del fatto che ci sia un dire”.

Del resto, tornando al 1964, Lacan aveva cercato anche di rendere il Trieb freudiano diversamente, partendo dalla parola “inglese” Drive; pulsione comunque è il termine che lo stesso Lacan adopera precisando che il Trieb non interessa la totalità dell’organismo, ma specificamente il Campo Freudiano.

Lacan insiste su questo in più punti delle lezioni che stiamo esaminando, e poiché lo dice nella lezione precedente, come lo avevo rilevato l’altra volta, è da lì che parto. Per capire cos’è questo Campo Freudiano, bisogna precisare che qui Lacan rievoca il “Progetto di una Psicologia” dove si parla di Real–Ich, che è concepito da Freud, come qualcosa che non ha come supporto l’intero organismo ma il sistema nervoso centrale, che è già così diverso da una cosa che interessi tutte le viscere del proprio corpo. Ancora più, qui Lacan rileva “il carattere di superficie di questo campo”. La definizione del campo, come una superficie, evoca subito la dimensione della topologia: qualcosa dunque di topologicamente definito, una calotta, dove sono in gioco certe forze.

Nella lezione precedente che io vi ho presentato, si diceva che certi elementi di questo Real–Ich, sono investiti pulsionalmente, vale a dire certe parti di questa superficie, la calotta che ospita il sistema nervoso, sono scelte come investimento pulsionale.

Freud, nel Progetto di una Psicologia, descrive un sistema, che presenta una trama nella quale si dispiegano e suddividono le vie che percorrono questo campo. Una rete, dove sono in gioco le Bahnung, vie da percorrere che sono parzialmente aperte, o meno chiuse, percorsi che devono essere facilitati e questo sistema ci fa pensare a qualcosa che ha a che fare con la rete significante.

Come alcuni elementi della rete sono investiti pulsionalmente potrebbe già spiegare perché Lacan rileva che ci sia rapporto della pulsione con il significante, ma questo deriva propriamente dal modo in cui essa si costituisce, vale a dire come un montaggio grammaticale.

Potremmo farci un’idea del modo in cui alcuni elementi della rete, nel Real–Ich, entrano in rapporto con il montaggio pulsionale, ricordando quella cosa strana dell’altra volta quando Lacan, ha parlato del montaggio, diciamo così, particolare e bizzarro, che gli aveva ricordato il montaggio della pittura espressionistica.

Dott. Gurnari: Sì va bene ma perché Real–Ich, Io reale?

Dott. Burzotta: Lo prende da Freud, dal Progetto di una Psicologia, Lacan evoca il Real–Ich, che può definire come una rete, un qualcosa che si può definire topologicamente, dove sono in gioco elementi passibili d’essere investiti dalla pulsione, perché, come abbiamo visto la volta scorsa, la pulsione è quel “montaggio grazie al quale la sessualità partecipa alla vita psichica”.

Dott. Gurnari: ma non ha niente a vedere invece con il discorso che ha affrontato nello schema ottico, della distinzione del reale…?

Dott. Burzotta: Non direi. Lei evoca lo schema ottico, dove si affronta la nozione del reale da un altro punto di vista, che non credo che sia sovrapponibile.

Allora, ritengo utile che v’illustri subito, come nello schema ottico Lacan distingue l’immagine reale da quella virtuale, che appartengono a due registri differenti, l’immagine reale è quella che si produce sul banchetto grazie allo specchio concavo.

Chi guarda sopra questo banchetto vede apparire l’immagine di qualcosa che non è visibile perché nascosto sotto. Figuratevi qui questo tavolino, che sia chiuso sul davanti, di modo che voi non potete vedere che cosa c’è sotto. Mettete, che qui, sotto, ci sia un vaso, ecco voi vedete la mia mano qui sotto, non dovreste perché abbiamo convenuto che questo tavolino sia chiuso sul davanti, ma figuratevi che sia un vaso capovolto. Se io, con tutta la mia persona, fossi uno specchio concavo, voi vedreste formarsi sul tavolo, riflesso, grazie allo specchio che sta al mio posto, l’immagine del vaso raddrizzato: allora ciò che vedreste comparire su questo tavolino è un’immagine reale. Lacan distingue l’immagine reale da quella virtuale, perché l’immagine virtuale è quella che comunemente si vede quando ci guardiamo allo specchio. Allora, spiega Lacan, l’immagine reale è quella che vedo là dove si produce, mentre l’immagine virtuale non la vedo dove si produce, cioè sulla superficie dello specchio piano, ma la vedo in fondo allo specchio, questa è la differenza fra il reale e il virtuale nello schema ottico.

Qui siamo a un altro livello. Lei ha fatto riferimento alla corteccia cerebrale ed è questa che potremmo forse identificare con la calotta del Real–Ich, ma di questo parlerò la prossima volta.

Qui Lacan si riferisce a quello che è ampiamente discusso nel seminario sull’Etica, è lì che è trattato, lui lo riprende qui perché l’ha trattato lì, citando il Progetto di una Psicologia di Freud. Lacan si collega esattamente al Seminario VII perché si tratta del sistema nervoso centrale funzionante non come un sistema di relazione ma come ciò che deve assicurare una certa omeostasi di tensioni sollecitate dall’esterno, perché la sessualità ha a che fare con questo.

Ritornando alla questione di prima, vi dicevo che la pulsione non è il Drang, non è qualcosa che ha a che vedere con l’intero organismo, ma è qualcosa che ha a che vedere con un sistema, il Campo freudiano, il Real-Ich di cui parla Freud nel Progetto di una Psicologia, al quale Lacan dà un’importanza primaria, tanto è vero che su questo aveva impostato il seminario sull’Etica.

Le forze in gioco nel campo del Real- Ich, si dispiegano su una superficie topologica e tendono ad autoregolarsi per raggiungere un equilibrio omeostatico. Secondo Lacan la pulsione, viene a guastare l’equilibrio omeostatico di questo campo investendo alcuni suoi elementi con una forzatura degli equilibri in gioco per traghettare il vivente nel campo dell’Altro, in quel luogo dei significanti dove il vivente è chiamato all’avvento di soggetto, questo passaggio è possibile perché la pulsione si articola in termini di significante tramite una reversione.

Io devo farvi un collegamento tra la lezione dell’altra volta e quella di oggi, che comincia esattamente con il richiamo che fa Lacan, “Io sono stato portato ad affrontare il discorso sulla pulsione dopo aver posto che il transfert è ciò che manifesta nell’esperienza la messa in atto della realtà dell’inconscio in tanto che sessuata”: è tutto quello che abbiamo trattato la volta scorsa. Perché ciò avvenga, occorre che ci sia transfert, che ci sia domanda, deve avvenire questo passaggio altrimenti non può esserci lavoro analitico.

Ora la nostra questione è se sia vero che il transfert è ciò che manifesta la realtà sessuata. Perché se noi siamo sicuri che la sessualità sia presente in azione nel transfert, dobbiamo ancora vedere sotto che forma. Lo è sotto l’apparenza dell’amore. L’amore è un’apparenza che nasconde questa realtà sessualizzata dell’inconscio, soltanto che l’amore si presenta sotto una veste particolare, sicché richiede un’analisi appropriata, cosi come Freud articola molto bene nel saggio Pulsioni e loro vicissitudini.

È il saggio, su cui si appoggia Lacan per fare questa presentazione, di cui abbiamo esaminato, in primis, lo smontaggio della pulsione nei vari elementi, non solo, la Drang, ma anche la Quelle, la fonte, lo Ziel la meta e l’Objekt l’oggetto, abbiamo appunto visto che c’è questo percorso di andata e ritorno che fa il giro dell’oggetto, come un gioco di destrezza che aggira l’oggetto senza mai coglierlo, questo circuito è la pulsione.

Freud, nel saggio di cui parliamo, dopo lo smontaggio della pulsione prosegue con una seconda parte, dove spiega l’atto d’amore, perché la sessualità si presenta sotto l’apparenza dell’amore, ecco, proprio così, nel transfert la sessualità si manifesta sotto l’apparenza dell’amore.

Quello che tuttavia può ingannare e far travisare l’aspetto della cosa è che l’amore, nell’epoca Freudiana, dai suoi allievi, era concepito come il momento culminante in cui si metteva apposto tutto, nel senso che si faceva una specie di riunificazione delle pulsioni parziali in un tutto ben composto e tranquillo: Freud adopera il termine Ganz Sexualstrebung cioè la totalità delle pulsioni sessuali racchiuse in un tutto e questo sarebbe l’atto d’amore.

Freud si oppone, nel suo articolo, a questa concezione, a questa convergenza dello sforzo del sessuale che troverebbe il completamento nella Ganz, cioè un tutto. Lacan cita addirittura le parole di Freud “Kommt aber auch damit nicht zurecht, non va per niente cosi!”, non bisogna cedere a questa suggestione, dice Freud perché la sessualità è presente nel bambino, non perché è stato sedotto, ma perché nel bambino c’è già, egli è un perverso polimorfo.

Le pulsioni sono parziali e legate a un fattore economico, questo è quello che Lacan riprende da Freud e lo sostiene con forza. E qui ritorna alla questione del Real-Ich di cui parlavamo prima.

Possiamo concepire il Real-Ich di Freud, come un campo che assicura una certa omeostasi, un equilibrio delle forze in gioco all’interno del sistema che è come una calotta, una superficie dirà più avanti: tutte queste lezioni dedicate alla pulsione, propongono a più riprese la visione topologica del Real-Ich.

Alla topologia si collega la seguente affermazione, che la pulsione è precisamente un montaggio per cui la sessualità partecipa alla vita psichica “in un modo che deve conformarsi a quella struttura di beanza che è propria dell’inconscio”, è una frase complessa di cui io vorrei riuscire a spiegare la connessione.

Da una parte abbiamo la struttura di beanza dell’inconscio che sembra difficile da cogliere ma noi sappiamo che l’inconscio si manifesta nelle beanze della domanda, vale a dire nei buchi del discorso: nei suoi vuoti, nelle sue esitazioni, nelle sue incertezze, nelle sue incongruenze. Dall’altra abbiamo la pulsione che si organizza attorno a un vuoto. Allora c’è una specie di corrispondenza tra la beanza che è tipica della pulsione e lavora nel modo in cui abbiamo visto e le beanze che si presentano nel discorso dove si manifesta l’inconscio. Dico che è questa la corrispondenza topologica se si considera che la topologica sia un artificio del discorso, dove ogni superficie sia generata dal dire.

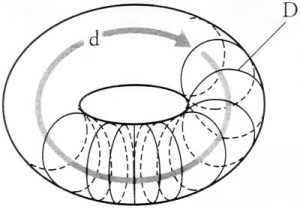

L’esempio più icastico Lacan lo dà nel seminario sull’Identificazione, dove, oltre ai modi matematici di costruire la superficie torica, ci offre quello dei giri della domanda, che, ruotando intorno a spirale, infine si congiunge al giro iniziale generando, nella chiusura, una superficie: il toro.

D = giro della domanda; d = giro del desiderio.

È la cellula elementare di partenza delle superfici più complesse che si producono per auto compenetrazione, come la bottiglia di Klein che si genera da un toro che compenetra se stesso.

È tuttavia la dialettica complessa della domanda con il desiderio che suggerisce a Lacan una topologia sempre più elaborata, che nel Nodo borromeo, solo in apparenza abbandona quella delle superfici, perché gli anelli che lo costituiscono sono dei tori.

Vorrei rilevare che sia nell’uno sia nell’altro caso ci confrontiamo con qualcosa che ha a che vedere con la dialettica dei significanti.

Vedremo poi che lo stesso Freud articola la pulsione come se si trattasse di dialettizzare qualcosa che ha a che vedere con la coniugazione di un elemento grammaticale (guardare, essere guardato), come vedremo più avanti.

Lacan si sofferma su questo conformarsi della sessualità alla struttura di beanza che è propria dell’inconscio, per mettere in primo piano la dialettica del significante. Così ci invita a metterci ai due estremi dell’esperienza analitica, il primo di questi estremi è il rimosso primordiale, affermando in modo categorico, che il rimosso primordiale è il significante, e quanto si edifica sopra di questo, che è il rimosso primordiale, è ciò che deve costituire il sintomo, anch’esso conformato da un’impalcatura di significanti. All’altro estremo, ci dice Lacan, abbiamo l’interpretazione, che punta sul desiderio, perché essa nasce dal desiderio dell’analista.

Così l’interpretazione, è sul lato estremo, opposto a quello del rimosso e coincide, secondo Lacan, con il desiderio, è identica a questo, vale a dire che sono la stessa cosa.

Nell’intervallo, tra questi due, c’è la sessualità, ma è après coup che questa è colta: la leggibilità del sesso nell’interpretazione dei meccanismi inconsci è sempre retroattiva ci dice Lacan, è retroattivamente che noi cogliamo che “le pulsioni parziali sono intervenute efficacemente a tempo e luogo”.

Poco fa parlavamo delle beanze dell’inconscio che si presentano nel discorso e allo stesso modo possiamo dire del desiderio, che abita gli stessi punti di smagliatura, giacché il desiderio è inconscio per definizione, anche quello dell’analista.

Io mi chiedo, è una mia riflessione, se è vero che il desiderio abita le beanze del discorso, com’è possibile che nell’interpretazione il desiderio sia dell’analista se il discorso, su cui la stessa opera, è del paziente. Non c’è dubbio che il discorso in causa nell’analisi sia quello del paziente giacché è lui che parla. È nel discorso dell’analizzante che si manifestano le pause, le interruzioni, le cose che entrano di traverso, le perplessità, gli errori di grammatica, ogni tipo di smagliatura, vale a dire quei buchi dove si scorge il desiderio. Tuttavia nell’interpretazione il desiderio è dell’analista. Direi allora che il desiderio è dell’analista ma abita il discorso dell’analizzante. Nell’analisi, il desiderio dell’analista abita il discorso del paziente come quel motore, che sta lì per produrre interpretazione.

Questa è la dialettica che ci presenta Lacan dopo avere detto una cosa che apparentemente è complessa, che però si chiarisce in seguito a questa sequenza dei due estremi e del mediano: in partenza il rimosso seguito dal sintomo, all’altro estremo l’interpretazione che è il desiderio dell’analista che abita il discorso dell’analizzante e, in mezzo, la sessualità che è colta retroattivamente.

Se noi facciamo in qualche modo giocare tutto questo, insieme con quello che Lacan ha detto prima, e cioè che la sessualità non entra in gioco se non in forma di pulsioni parziali, allora risulta che queste sono precisamente il montaggio per cui la sessualità partecipa alla vita psichica in un modo che deve conformarsi alla struttura di beanza che è propria dell’inconscio.

Tuttavia la struttura di beanza propria dell’inconscio è quella stessa che riscontriamo nel discorso del paziente. Se nella via di mezzo c’è qualcosa, che possiamo leggere a posteriori, generato dal discorso del paziente, vuol dire che le pulsioni sono intervenute a tempo e a luogo.

Dott. Blanca Sofia Bresani: vorrei chiedere una cosa, riguardo agli estremi di cui parlavamo prima, da una parte il rimosso e il sintomo dall’altro l’interpretazione, però poi parla della metonimia.

Dott. Burzotta: Sì ci dice che l’interpretazione concerne quel fattore di struttura che ha cercato di definire con la metonimia. L’interpretazione punta sul desiderio, legato alla struttura temporale che è la metonimia, del resto sappiamo che non c’è metafora senza la metonimia.

Il discorso che porta avanti Lacan a proposito della pulsione, è legato alla scoperta di Freud che la sessualità è qualcosa che interessa tutti i soggetti, non soltanto gli adulti, ma anche i bambini, dove è all’opera per il tramite delle pulsioni parziali.

Questo ci introduce al chiarimento di un’altra affermazione complessa, che abbiamo menzionato che “l’integrazione della sessualità alla dialettica del desiderio, avviene, per la messa in gioco di ciò che nel corpo merita di essere designato come apparato”. Si tratta di un apparato del corpo, da un lato quel Real-Ich di cui parlavamo poco fa e su cui torneremo; e dall’altra gli orifizi del corpo, quegli organi sui quali, grazie alla loro struttura di bordo, s’insediano le pulsioni che, del resto, le abitano solo parzialmente.

Se Lacan insiste sul fatto che la pulsione non fa che rappresentare, e parzialmente, la curva che compie l’adempimento della sessualità nel vivente, è anche perché noi abbiamo a che fare sempre con delle pulsioni parziali, che solo parzialmente s’insediano nei rispettivi organi.

Non c’è una sessualità che trova compimento in un tutto, questa completezza è solo l’apparenza con la quale si presenta; anche nel transfert il gioco pulsionale si presenta, sotto l’apparenza dell’amore, come passione narcisistica, dove amare corrisponde all’essere amato: si ama perché si è amati. La passione narcisistica è solo un rivestimento a differenza dell’investimento pulsionale che è vissuto solo parzialmente.

Ritorniamo all’articolo che abbiamo più volte citato, dove Freud usa le risorse che trova nella lingua, non esitando a fondarsi su qualcosa che percorre le due vie: Attiva, Passiva e che è soltanto un involucro che riveste la reversione.

Lacan riprende questo termine con il quale Freud illustra il passaggio dall’attivo al passivo e lo forza con l’inserimento del riflessivo.

È il percorso costituito dall’andata e ritorno che percorre la pulsione, nel piacere di vedere, dove si tratta di distinguere nel circuito della pulsione il ritorno da ciò che appare in un terzo tempo. Il primo tempo è quello del guardare, che nel secondo tempo s’inverte nell’essere guardato, ma è nel terzo tempo che ha luogo la vera reversione nel farsi guardare, aggiunto da Lacan, dove si produce l’evenienza dell’apparire di un soggetto. Vedremo nel capitolo successivo, che tratteremo la prossima volta, che nella pulsione non c’è che un soggetto acefalo, vale a dire che la soggettivazione ancora non è compiuta.

Il soggetto appare nella perversione, nel momento della reversione che va dal guardare – essere guardato al farsi guardare. È in questo “farsi” che è implicato il grande Altro. È qui che si ha un soggetto perverso, mentre nella pulsione abbiamo a che fare con un soggetto ancora acefalo. Freud dice che nel secondo tempo abbiamo un nuovo soggetto ma Lacan forza la cosa e traduce che è nuovo l’apparire di un soggetto, ma soltanto nella sua aggiunta, costituita dal trasmutare l’essere guardato nel farsi guardare; che non è pertinente soltanto al guardare, ma è estensibile alle altre pulsioni, farsi ciucciare per esempio è il vampirismo.

Per inciso vi dico che Lacan riprende questa storia della pulsione, due anni dopo, nel Seminario che ha per titolo, L’oggetto della psicanalisi, dove analizza il quadro di Velasquez Las meninas, di cui ho parlato recentemente nella tavola rotonda introduttiva al Congresso che ho organizzato nell’ottobre dell’anno scorso, presso l’Archivio di stato sulla Psicanalisi e l’arte.

Lacan a proposito dello “sguardo”, che lui aggiunge, tra gli oggetti pulsionali insieme con la voce, ci dice che è la finestra, e per illustrarci cosa intende dire, spiega che consiste nella semplice apertura delle palpebre. Tutto ciò che si presenta a noi all’apertura delle palpebre, è il secondo termine del fantasma, perché non fa che metterci in una posizione fantasmatica. Per spiegare bene la dimensione fantasmatica della semplice apertura degli occhi, ci evoca il quadro di Magritte, dove l’apertura della finestra e il soggetto del quadro coincidono, perché lì, il paesaggio che si vedrebbe, aprendo le imposte, è sostituito da una tela con un paesaggio.

Noi siamo sempre in queste condizioni, in una situazione di buio totale, perché Lacan c’invita a considerare che, se voi collochiate, nel vano di una finestra, un quadro, non vedete più niente, rimanete al buio.

Lacan cerca di analizzare la struttura del fantasma con il quadro di Velasquez, un dipinto complesso che esemplifica le leggi della prospettiva, sicché nell’analisi della sua struttura ci mostra dove sta la finestra.

Lacan fa un lavoro mostruoso, va a ricercare tutti i lavori, sulla prospettiva, da Alberti in poi, per esporne le coordinate strutturali nel Seminario del ’66, L’oggetto della Psicanalisi.

Esegue dei disegni, alla lavagna, con i gessetti dei vari colori e ci rappresenta la finestra, che corrisponde alla nostra apertura degli occhi, con un rettangolo e poco discosto rappresenta il quadro con un altro rettangolo, parallelo al primo, e ci dice che il pittore è chi fa questo passo, transitando da un rettangolo all’altro: il pittore attraversa questa finestra (il primo rettangolo) per mettersi lì, lui come soggetto nel quadro (il secondo rettangolo). Lacan sostiene che la prospettiva è il modo in cui il pittore si mette nel quadro come soggetto.

Allora noi siamo sempre in questa condizione con il fantasma, in una situazione di oscurità, perché all’apertura delle palpebre, siamo come acciecati dalla visione, tranne che a compiere quel passo che, nel dispositivo dell’analisi, ci fa attraversare la finestra del nostro fantasma. Come fa il pittore Velasquez, che si mette lui stesso nel quadro come soggetto, trasferendovi i due elementi del fantasma: soggetto, vale a dire S barrato, punzone e a piccolo; ma per fare questo deve attraversare la finestra, trasferendo lo sguardo nel quadro.

Se noi rimaniamo incantati da questo quadro che, dice Lacan, è una trappola per lo sguardo, è perché troviamo il fantasma lì, rappresentato nel quadro. E nel quadro che cosa ci sono? Sicuramente c’è il soggetto ma evanescente, inafferrabile, vediamo l’oggetto, la figura dell’Infanta, vi ricordate quella bambina con le sue damigelle accompagnatrici, quella bambolina che è come un vaso di fiori, è lei l’oggetto. Questo per spiegare ciò con cui noi abbiamo a che fare quando parliamo di fantasma, e di oggetto, perché più avanti, per tornare alle lezioni sulla pulsione del Seminario XI, Lacan, alla domanda che gli è fatta da Miller, il 26 maggio 1964, dove la questione verte sulla relazione tra l’oggetto del desiderio, quello che si riferisce al fantasma e quello riguardante la pulsione, come se ci fosse un oggetto differente per le tre situazioni, Lacan, nella risposta che dà dice che non stanno così le cose, perché si tratta dello stesso oggetto.

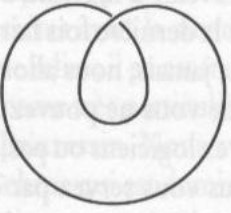

Nel fantasma il soggetto è inavvertito dice Lacan, come avviene in quello che porta spesso come esempio per articolarne la logica, tratto da un articolo di Freud, dove il fantasma ha la forma di una sceneggiatura fatta di parole oltre che immagini, il fantasma sta lì, nelle parole Un bambino viene picchiato.

Lacan ci dice che nel fantasma il soggetto è inavvertito, perché la ragazza che concepisce questa fantasia, non è presente nel fantasma, il soggetto non c’è. La bambina non dice che è lei a essere picchiata, il fantasma è articolato in un primo e in un terzo tempo con il buco in mezzo, la beanza dell’inconscio nel fantasma sta proprio nel fatto che il soggetto non è presente, è inavvertito.

Abbiamo nel fantasma un vuoto, una specie di vertigine, qualcosa si spalanca come un buco che risucchia tutto e qui aspira il soggetto: è il secondo tempo che la bambina omette, quello in cui è lei picchiata da papà.

C’è pure un terzo tempo in cui alcuni bambini sono picchiati, ma la beanza sta nel secondo tempo, quello passato sotto, nell’inconscio, dove è lei, il soggetto, che è picchiato dal padre. C’è questa destituzione soggettiva che permette al soggetto di essere, cioè in questo caso essere amato dal padre, essere picchiato è la condizione per essere amato.

Qui, il soggetto è inavvertito, l’oggetto è la frusta. Si può vedere nella perversione sadica o masochista come il soggetto si può identificare con la frusta, che è l’oggetto.

Ritorniamo sulla questione, è molto importante questa risposta di Lacan a Miller, che ha fatto delle domande articolate, di due pagine, c’è una cosa che non riusciva a passare nell’uditorio di Lacan, lo stesso Safouan non aveva colto questa storia dell’oggetto e riceverà sulla questione una risposta provvisoria alla fine della lezione del 10 giugno 1964; ma poiché la domanda del suo illustre allievo era più complessa perché implicava il rapporto con il ça, avrebbe ricevuto una risposta chiara e inequivocabile soltanto a distanza con tutto il Seminario La logique du fantasme 1967-68.

Torniamo alla lezione del 26 maggio alla risposta articolata e puntuale di Lacan a Miller, dove spiega che non si può distinguere l’oggetto della pulsione da quello del desiderio, e che “l’oggetto del desiderio”, com’è definito nel senso comune, o non esiste, o è un fantasma.

Nel grafo il fantasma è situato sullo stesso piano del desiderio, dove ha la funzione di sostenerlo, ma non c’è un posto specifico per l’oggetto, che però si trova articolato nell’algoritmo del fantasma, al suo interno, in rapporto al soggetto barrato, evanescente.

Questo fantasma ha una funzione in tutta la dialettica soggettiva, quello che io stesso vi ho fatto notare a proposito del grafo lacaniano, dove nemmeno il soggetto ha un posto specifico in un punto del grafo, non c’è, è tutto il grafo che risponde alla dialettica soggettiva.

È il grafo nel suo insieme a illustrare che quando il soggetto giunge alla domanda che rivolge all’altro, si trova di fronte un Altro egli stesso barrato. A questo momento, egli vive lo smarrimento essenziale, il senso di caduta, come se mancasse la terra sotto i piedi, e sarebbe l’abisso se non ci fosse lì il fantasma a sorreggerlo.

È benefico il fantasma, perché sostiene il desiderio che altrimenti si trova a fluttuare e ha questa funzione importante di evitare che il soggetto cada nell’abisso.

Si spiega quindi cosa intende Lacan quando dice che l’oggetto del desiderio nel senso comune, o è un fantasma, che in realtà è il sostegno del desiderio, oppure è un inganno.

Alla domanda ingenua: qual è il tuo oggetto del desiderio? Se si risponde con una parola, è un inganno perché non è vero, nessuno conosce il proprio desiderio. Il desiderio è inconscio per definizione.

Miller ha chiesto che Lacan distinguesse l’oggetto del desiderio da quello della pulsione e del fantasma, nella spiegazione che dà Lacan, s’intende che la domanda è posta male, perché l’oggetto è qualcosa d’inafferrabile.

È quello che succede nell’analisi, l’analizzante parla per cercare di raggiungere questo grande Altro, ma non lo trova mai, quello cui perviene alla fine, è un insieme vuoto, che coincide proprio con quest’oggetto inafferrabile.

Lacan lo chiama nel seminario D’un Autre à l’autre, l’informe de A, l’informe del grande Altro, che è l’oggetto piccolo a, cioè questa cosa che non riesco mai a contornare. L’oggetto piccolo a, non è qualcosa di afferrabile, anche se, nelle pulsioni, prende forma di seno, di feci, di sguardo e di voce, ma sono soltanto delle rappresentazioni transitorie. Prende forma lì, ma non possiamo dire che l’oggetto stia lì.

Mettiamo, ad esempio, il rapporto con il seno, non si può colmare, nel bambino, la voglia di succhiare, mai, e così avviene nella vita amorosa, il seno più perfetto del mondo non sarà mai soddisfacente, sia per l’uomo sia per la donna. Prende forma lì ma è inafferrabile l’oggetto piccolo a.

Lacan pare che dica: “Tu mi vuoi portare a distinguere l’oggetto del desiderio, quello del fantasma e l’oggetto della pulsione, ma noi non parliamo lo stesso linguaggio”. Leggo alla pagina 182 un breve passaggio, a proposito della funzione dell’oggetto: “Nella funzione di oggetto a, causa del desiderio, così come io ne presento la nozione dobbiamo attribuire una funzione tale da poterne assegnare il posto nella soddisfazione della pulsione”, nel senso in cui si soddisfa la pulsione, facendone cioè il giro.

Intanto ciò che qui è in causa è l’oggetto causa di desiderio che prende forma ora di questo, ora di quello: nel fantasma può essere una frusta, nel rapporto amoroso può essere il seno, oppure può essere, secondo il tipo di struttura, l’oggetto della pulsione anale, e prende forma di massa fecale, di merda, come nel nostro paziente di stasera. Lui, nel caso clinico presentato questo pomeriggio, si fa oggetto piccolo a e vuole sparire nella latrina: prende forma, ma è inafferrabile, fugge l’oggetto piccolo a come un furetto e si sottrae proprio nel discorso.

Nella perversione il soggetto si determina esso stesso come oggetto, in qualche modo è un sogno perverso quello del caso di cui abbiamo parlato nella sezione clinica; che quel signore vuole produrre angoscia, si è sentito quando lui dice di voler ridursi a un oggetto che finisce nella latrina. È un esempio del masochismo, apparentemente il masochista cerca il desiderio dell’altro, ma non è così, la perversione masochista cerca l’angoscia dell’altro, perché lui il masochista si riduce a oggetto di scarto, che si può calpestare che si può mandare via con uno scarico dentro la latrina del water, ma quello che vuole produrre è l’angoscia del grande Altro.

Dott. Blanca Sofia Bresani: ma in questo caso, dice giustamente anche che l’inverso del fantasma…

Dott. Burzotta: esattamente, si produce un fantasma perverso. Qui Lacan lo spiega dicendo che quando il soggetto si fa oggetto di una volontà altra, si costituisce la pulsione sado-masochista, e comunque nel masochismo abbiamo sempre il soggetto che si fa oggetto del desiderio dell’altro ma per produrre angoscia nell’altro, perché lui si riduce proprio a una pezza da piedi, ma se qualcuno si riduce davanti a voi a una pezza da piedi, in realtà è la vostra angoscia che sta cercando.

Dott. Blanca Sofia Bersani: il godimento suo è l’angoscia dell’altro.

Dott. Burzotta: Esattamente. Nel caso del sadismo l’identificazione all’oggetto è negata dal soggetto perché, abbiamo sempre lo stesso meccanismo, Lacan ci dice che il masochismo non è il rovescio del sadismo e spiega che è un’identificazione negata dal soggetto, giacché lui nega di essere l’oggetto della sofferenza nell’altro. Nel sadismo è lui che adopera la frusta, che è l’oggetto, ma lui nega di essere la frusta, lui s’identifica con l’oggetto ma nega di esserlo nell’azione sadica.

Quello che io vorrei che sia chiaro è questa corrispondenza della struttura di beanza nella pulsione con la struttura di beanza nell’inconscio, questa corrispondenza di cui ho parlato prima, che qui è ripetutamente richiamata in questa lezione.

Vi prego di considerare ancora una volta il tragitto dell’andata e ritorno che fa la pulsione. Dalla struttura di bordo che è la zona erogena, parte una freccia che fa un giro e ritorna al punto di partenza, quindi parte come spinta dalla zona erogena e sulla zona erogena fa ritorno compiendo il giro, come in un gioco di destrezza; è così che la pulsione cerca di raggiungere questo oggetto, senza mai coglierlo.

Nel percorso della manifestazione pulsionale, possiamo cogliere un’unità topologica tra l’andata e ritorno della pulsione, dove sono in gioco dei significanti, l’abbiamo visto, guardare, essere guardato, farsi guardare, e quella dell’inconscio. Nel compiere il giro, dell’andata e ritorno, intorno all’oggetto, la pulsione disegna un’ansa che è una beanza, le altre beanze sono quelle dell’inconscio, di cui vi parlavo poco fa, sono quelle che noi cogliamo nel discorso.

Dice Lacan, questa beanza ho cercato di rappresentarvela con una losanga che è fatta così, <> nel fantasma noi abbiamo questa losanga vedete, S (soggetto barrato) punzone < > piccolo a, qui trascrivo separati i due elementi che compongono il punzone per dire implicazione, esclusione, nel punzone sono detti simultaneamente, il soggetto e l’oggetto si implicano e si escludono a vicenda, lo implico ma non lo afferro mai quindi lo escludo, allora nel fantasma masochistico di cui parlavamo poco fa abbiamo questa identificazione del soggetto a questo oggetto che diventa oggetto di scarico, un oggetto che si scarica nella latrina.

È nella misura in cui, ci dice Lacan, qualcosa nell’apparato del corpo è strutturato allo stesso modo, ragione topologica delle beanze in gioco, che la pulsione assume il suo ruolo nel funzionamento dell’inconscio. Vi do un’altra immagine, che potrebbe essere questa, nel momento in cui noi abbiamo il taglio, funzione che per Lacan pertiene al significante, così nel seminario sull’Identificazione non fa che parlare di tagli.

In un primo momento parla di tratto unario per dire appunto un significante, un tratto che s’incide sulla costola di antilope a ogni preda che il cacciatore ha catturato, zac una tacca, un’incisione, un taglio. Lacan non è contento, ci lavora sopra, la fa diventare un giro. La prima volta che ho cercato di spiegare, che cosa fosse questo taglio in un giro, poiché Lacan stesso dice laccio, allora mi sono ricordato che in certi posti di montagna dove sono stato, certi formaggi erano tagliati con un filo d’acciaio, con un laccio; allora questo laccio Lacan lo elabora ancora nel seminario sull’identificazione e lo fa diventare, da semplice laccio, un giro che ritorna su se stesso, che sarebbe questo, guardate, e lo chiama otto rovesciato, è anche questa un’elaborazione della tacca, la tacca il laccio e infine questo qui, questo è il laccio analitico, questo è il taglio analitico nel senso che è un significante che ritorna su se stesso, e per il fatto di tornare su se stesso tocca il reale come tutto ciò che torna allo stesso posto ci dice Lacan, il pastore che guardava le stelle nell’antichità che aveva tutto il tempo che voleva, perciò studiava la volta celeste, lui aveva la cognizione che nel corso dell’anno c’era un movimento sopra di lui, però poi le costellazioni tornavano sempre allo stesso posto, e questo per Lacan è il reale, ciò che ritorna sempre allo stesso posto.

Questo significante che torna su se stesso è come ciò che ritorna sempre allo stesso posto e tocca il reale, così lo spiega Lacan, è il laccio analitico, questo tipo di taglio. Il tipo di taglio prodotto dall’analista nel corso di una seduta ha questo valore qui, procura qualcosa, crea qualche cosa nel discorso del soggetto, perché il discorso del soggetto è un discorso ingarbugliato, è un discorso in cui si cerca di produrre qualche cosa, di produrre un resto in qualche modo, che deve scuotere. Non è possibile rispondere all’analizzante, l’unica cosa che si può fare, è dell’ordine del taglio che può riuscire oppure no. Quando il taglio riesce, ha questa forma qui del doppio giro che ritorna su se stesso e produce qualcosa, in ogni caso produce qualcosa come una vertigine, se va bene produce una vertigine che è salutare per il progresso della cura analitica.

Trascrizione a cura di Valentina Bellini