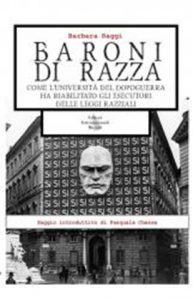

08 Apr Baroni di Razza (con l’introduzione di Pasquale Chessa)

Editori Intenazionali Riuniti

Baroni di razza, quasi un emblema scelto per titolo allo scopo di rappresentare il senso della ricerca di Barbara Raggi, non è solo un ben riuscito gioco di parole ma contiene, come il Witz freudiano, una verità rimossa dalla cultura civile, storica e politica, dell’Italia repubblicana.

Roma – 2012

L’algoritmo del perdono

Un mattino, quel mattino del 14 ottobre 1947, un mattino d’autunno, il professore si sentì investito da un’illuminazione metafisica, qualcosa di soprannaturale che vibrava nel suo spirito. E proprio in quel momento le macchie di umido e muffa campite sul muro, il muro della sua villa in via Salaria 218 a Roma, sembravano avvicinarsi l’una all’altra rivelando ai suoi occhi stupefatti l’immagine del volto di Cristo. Versione Veronica. Agitato da sentimenti contrastanti, ben consapevole che si trattasse di un miracolo, scelse di mantenere segreta l’apparizione, sebbene per non perdere memoria del fatto divino, a scanso di dubbi malevoli, avesse già pensato a far intervenire un muratore per fissare con la pittura i contorni incerti della veronica in una immagine più chiara e definita.

Tre anni dopo, siamo in primavera, aprile 1950, il professore Nicola Pende, endocrinologo di fama, lascia che la notizia del miracolo irrompa su tutta la stampa italiana. Nel frattempo l’immagine del Cristo, meglio definita, riverbera sul muro di casa Pende l’iconografia dell’Ultima cena di Leonardo. Anche perché non può che essere divina la coincidenza fra il giorno della prima visione autunnale del volto di Cristo e il giorno di nascita di Leonardo, come scopre presto Madame Sylvia, una sua maga di fiducia. Già, perché il cattolicissimo Pende è documentato facesse largo uso di sedute spiritiche a dispetto del suo status di scienziato. Comunque, per evitare attribuzioni maldestre, sarà anche l’occhio esperto del sovrintendente dei Musei Vaticani, monsignor Leccisi, a confermare nella «trasudazione» una evidente ispirazione leonardesca. Non fosse stato per l’icastica definizione di «penoso sgorbio» del critico d’arte della «Gazzetta del popolo», Marziano Bernardi, un’attribuzione vaticana tanto autorevole avrebbe fornito non solo una pregiata patina estetica ma insieme anche una legittimazione religiosa prima e in ultima analisi politica. Il corsivodell’«Unità», Il fesso del giorno nella rubrica Il dito nell’occhio, venendo dal pulpito dell’ateismo politico, funzionava come una prova a contrario. Non si sbaglia troppo allora se si cerca di capire quanto quelle date fossero innocenti. Perché è proprio nello svolgersi degli anni Quaranta che Pende può dire, nella primavera del 1950, di essere riuscito a compiere un miracolo vero e tangibile. In coincidenza con l’annuncio della «trasudazione», in aprile, il giro di conferenze di Pende in Brasile deve essere già stato congegnato nei minimi dettagli. È il momento del riscatto internazionale dopo l’epurazione e la sospensione dall’insegnamento decretata già nel 1944 dall’infaticabile Charles Poletti, il capo dell’Amgot, l’amministrazione angloamericana nell’Italia occupata, per aver firmato il famigerato Manifesto sulla razza, fondamento della legislazione antisemita del 1938. La discussione sulla volontarietà di quella firma è stata risolta in sede storica da Renzo De Felice attraverso un’ineccepible documentazione d’archivio tutta a sfavore di Pende. Ed ecco il vero miracolo, affatto trascendentale, tutto terreno e pragmatico, anzi «scientifico»: sospeso dall’insegnamento fin dal gennaio 1946 per la sua partecipazione attiva alla politica fascista in quanto senatore del Regno, con una serie di ben congegnati ricorsi, proprio mentre si esaurisce la spinta propulsiva del vento del Nord dopo la Liberazione del 25 aprile, quando sono passati quasi tre mesi dalla vittoria democristiana del 18 aprile, l’8 luglio del 1948, con una pronuncia definitiva della Consulta, il professor Nicola Pende può tornare a insegnare «alla facoltà medica di Roma». Come se nulla fosse successo. Potere anfibio della scienza. «Scientifico»: è la parola chiave su cui fa perno Barbara Raggi per entrare nei meandri archivistici e seguire passo passo la ramificata ricostruzione delle sotterranee procedure difensive elaborate dalla cultura italiana del dopoguerra per trasfigurare la necessaria «epurazione» politica dei protagonisti della politica razziale del fascismo in una redentrice «purificazione» culturale.«Scientifico»: è la parola magica, come nelle antiche fiabe orientali, che preserva l’integrità morale di chi la possiede, legittimando la rimozione soggettiva di ogni responsabilità politica. «Scientifico» è il concetto scudoche assolve financo dalla partecipazione attiva negli organismi creati dal regime per attuare la discriminazione e la persecuzione razziale, soprattutto verso gli ebrei. Baroni di razza, quasi un emblema scelto per titolo allo scopo di rappresentare il senso della ricerca di Barbara Raggi, non è solo un ben riuscito gioco di parole ma contiene, come il Witz freudiano, una verità rimossa dalla cultura civile, storica e politica, dell’Italia repubblicana. Barbara Raggi non ha un’idea da illustrare, nessun principio guida da seguire, e nemmeno una tesi da dimostrare. E, seppure sembri paradossale, nessuna convinzione etico morale da osservare. Solo delle domande, finora inevase, a cui rispondere cercando nei faldoni le carte per ricostruire un pezzo di storia che sembrava invece perduta. La discriminazione razziale messa in atto dal fascismo attraverso un complesso sistema di leggi e regolamenti che ha investito per 5 anni tutta la società italiana grazie all’azione degli apparati burocratici preposti alla loro applicazione, e nei seicento giorni di Salò strumento della persecuzione antisemita nel contesto della guerra civile, non ha trovato nella storiografia della transizione un adeguato rilievo. Interrogate le carte hanno risposto. Le élite funzionali che hanno partecipato alla politica razziale, in nome del loro potere culturale, hanno trovato nello stesso potere culturale la legittimità necessaria per transitare dal fascismo alla Repubblica. Rimessi in ordine, come note sparse dentro uno spartito, sono i documenti a raccontare la storia. Che si tratti di un metodo teoricamente strutturato non si può dire. Anzi. Perché tanto si rivela efficace quanto più si avvicina a quel grado zero della storiografia che restituisce ai fatti il fisiologico primato nelle gerarchie della storia. Per cercare un’immagine che renda l’idea, proviamo a pensare al lavoro di un archeologo alle prese con un antico mosaico da ricostruire senza conoscere a priori il disegno originario… Solo alla 12 Baroni di razza fine si capirà il senso di ciascuna tessera e tutti i particolari anche i più marginali, compresi i vuoti lasciati dalle tessere perdute, si riveleranno indispensabili per scoprire e capire il senso complessivo della storia che l’antico artista si proponeva di rappresentare. A dire la verità, non funziona sempre così bene. Gli archivi, nel loro farsi e disfarsi di fronte al passare del tempo, sono pieni di insidie, incompleti e fallaci per loro natura. L’inedita documentazione di Baroni di razza restituisce invece, quasi intatto, un pezzo del mosaico storico più ampio incardinato su due ambiti di ricerca contigui, paralleli e sovrapposti piuttosto che convergenti, ma storiograficamente ben distinti fra «epurazione mancata» e «continuità dello Stato». Intorno alla loro definizione storica, una sostanziosa bibliografia si è sviluppata con l’intento di liberare la ricerca storica del dopoguerra dalle contraddizioni della lunga transizione, dalla liberazione asimmetrica fra Sud e Nord alla doppia occupazione straniera, tedeschi e angloamericani, dalla palingenetica necessità di una radicale rottura col fascismo alla realistica necessità politica di salvaguardare le strutture funzionali dello Stato. Perché in realtà, a dispetto delle intenzioni storiografiche, il tema della «epurazione» e della «continuità» ancora oggi tradisce una curvatura politica e ideologica nel discorso pubblico della storia: perfetta continuità ed epurazione imperfetta sono la misura del male italiano, rappresentazione bifronte del male ontologico del passato che non passa, fonte primigenia di ogni deficit democratico, di quella debolezza costituzionale, quell’assenza di patriottismo civile che nemmeno la Costituzione sembra essere riuscita a sanare. Al centro di ogni ragionamento sulla transizione italiana c’è un toposetico-politico della cultura antifascista, soprattutto azionista con inclinazione giacobina, cioè l’inadeguatezza e la doppiezza del processo di defascistizzazione dello Stato. Che però la storia sia andata per davvero così come politica e ideologia avevano intuito è diventato un dato di fatto scientifico, riproducibile nelle procedure e dimostrato da una riflessione attenta e coraggiosa che risale ai primi studi di Claudio Pavone in sintonia con le suggestioni di Guido Quazza fino alle rielaborazioni ultime di Sabino Cassese. Baroni di razza riporta in luce dopo più di mezzo secolo procedure rimaste in ombra, poteri forti, storie sommerse e biografie salvate. Il meccanismo assolutorio del potere universitario e accademico funziona come un algoritmo del perdono morale etico e politico. Piuttosto che un privilegio, infatti, è costitutivo per le «élite funzionali» essere mondate dal peccato originale della politica attraverso il primato dello Stato e delle istituzioni sui regimi. E quale salvacondotto migliore del potere culturale, scientifico, professionale, universitario per scansare le dure sentenze della storia? Barbara Raggi nota, nelle fasi conclusive della sua ricostruzione, che «non ci sono notizie di un qualche fastidio provato dagli altri professori» per la presenza di colleghi che non è improprio definire razzisti e antisemiti nel momento in cui hanno partecipato con ruoli di responsabilità attiva al buon funzionamento della legislazione razzista e antisemita. L’indice dei nomi, oltre a confermare che negli archivi compulsati da Barbara Raggi i protagonistidella politica razziale del fascismo vi figurano ai massimi livelli del potere accademico e politico, da Acerbo a Pende, appunto, rivela anche inattese presenze e insospettabili compromissioni.Lascia un senso di amarezza lo «strabismo corporativo» di Guido Calogero, barometro morale del pensiero democratico, antifascista fino al confino, che già nel 1934 si preoccupava con Giovanni Gentile, per iscritto, della sorte degli ebrei tedeschi, quando si legge la sua lettera del 1944 in difesa di Antonino Pagliaro, insigne linguista e glottologo, che aveva fatto parte del Consiglio superiore della demografia e la razza e soprattutto della particolare Commissione che si era occupata di redigere una nuova Dichiarazione della razza e quindi di riscrivere il famigerato Manifesto non solo per dare un’inclinazione storica e culturale al razzismo fascista, ma per rendere compatibile il razzismo italiano con le esigenze del Vaticano. Grazie a Calogero anche Pagliaro sarà degnamente riabilitato già nel 1946 e potrà concludere serenamente la sua carriera col rango di «professore emerito». Alla fine del 1967 quando stava per scoppiare il Sessantotto lo si poteva vedere ancora attraversare i corridoi della facoltà di Lettere a Roma… Il suo allievo più prestigioso ancora nel 1996 ne proteggeva la memoria minimizzando il suo attivo ruolo scientifico nella elaborazione di una teoria italiana del razzismo e soprattutto tacendo l’impegno nel Consiglio superiore. A conferma della notazione di Barbara Raggi che con meravigliato disappunto sottolinea come nessuno dei professori antifascisti e sinceri democratici provasse nessuna ripulsa a condividere lo stesso «ambito accademico» con dei sinceri razzisti. E nemmeno tutti pentiti. Perché leggendo fra le righe la storia dei «baroni di razza» in molti casi si può constatare quanto la parte migliore delle loro carriere si sia compiuta in epoca repubblicana, nel pieno dell’Età democristiana. La biografia di Nicola Pende, la più esposta per storia e fama, non è la sola a dimostrare quanto sia centrale nell’algoritmo del potere delle «élite funzionali» la continuità delle «carriere». Lo storico tedesco Norbert Frei ha intitolato proprio Carriere il libro nel quale ha raccolto i risultati delle ricerche storiografiche su cui era stato costruito il documentario televisivo che illuminò e quindi travolse, il titolo era appunto Carriere nella penombra, la continuità delle biografie di potere delle «élite di Hitler dopo il 1945». In questa prospettiva la carriera del primo presidente togato della Corte costituzionale che fu anche presidente del Tribunale della razza mostra senza infingimenti quanto la continuità dello Stato abbia pesato sulla storia italiana della seconda parte del Novecento.

Gaetano Azzariti, per nomina presidenziale, figura fra i primi 15 giudici insediati negli scranni più alti della Corte costituzionale al momento della sua nascita il giorno del giuramento dei primi giudici costituzionali della storia nazionale, il 15 dicembre del 1955, seppure con quasi 8 anni pieni di ritardo rispetto alla Costituzione che nel ’48 ne sanciva l’istituzione. «Tecnico di vocazione governativa» secondo la definizione puntuale di Nicola Tranfaglia, riferita alla prima transizione di cui fu protagonista, dallo Stato liberale allo Stato fascista, che bene si adatta anche alla seconda, in quel tempo Azzariti era già stato collocato a riposo da quattro anni dopo una brillante carriera prima del fascismo, al tempo di Giolitti, e poi durante il fascismo con Mussolini. E dopo, fin dai primi anni dell’età repubblicana, la sua carriera avrebbe trovato nuovo impulso, nel riconoscimento del suo valore scientifico, scienziato del diritto al servizio della nuova Italia. Guardasigilli nelprimo governo Badoglio alla caduta di Mussolini il 25 luglio del 1943, dopo ilritorno dei tedeschi nei mesi di Roma «città aperta» si troverà fra le fila della varia resistenza romana, la «resistenza in convento», che salverà grande parte della classe dirigente italiana, e non solo quella moderata, proteggendone la stessa incolumità fisica. Primum vivere. Non sarà perciò particolarmente difficile per Azzariti mettere le sue competenze scientifiche in materia di diritto e riorganizzazione giuridica dello Stato al servizio del nuovo ministro della Giustizia Palmiro Togliatti quando anche il Pci viene chiamato alla ricostruzione politica del paese devastato dalla guerra civile al Nord e dall’occupazione angloamericana al Sud. Come giudice costituzionale si assumerà il delicato compito di garantire la transizione, proprio nel senso della «continuità dello Stato»: sarà Azzariti a scrivere la prima sentenza con cui si sanciva la competenza della nuova corte anche sulle leggi entrate in vigore prima della Costituzione stessa. Due anni dopo, dal 6 aprile 1957, lo troviamo sullo scranno più alto, presidente della Corte fino al giorno della sua morte il 5 gennaio 1961. Il busto di Azzariti si trova oggi nel pantheon dei presidenti costituzionali. Il suo approccio scientifico alla legge lo ha messo sempre al riparo da ogni implicazione politica, nonostante si possa dedurre in tutta evidenza che la sua «scienza» fu sempre al servizio della politica. E dalla politica ebbe quel salvacondotto «scientifico» che gli consentì di superare indenne, quasi senza soluzione di continuità, se si eccettuano i pochi mesi in convento, nascosto fra i preti di San Giovanni a Roma, le fasi più tempestose del passaggio dall’Italia liberale a quella fascista e quelle altrettanto tempestose del passaggio dal fascismo alla Repubblica. Alla caduta del fascismo, quando entra nel primo governo Badoglio, troviamo Azzariti, in carica già dal 1938, alla presidenza della Commissione istituita presso il ministero per l’Interno, sinteticamente passata alla storia con la fosca definizione di Tribunale della Razza.

Al di là del suo stigma, la Commissione assolveva il compito, protetta per legge dal segreto, di sancire «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile». Provocando reazioni polemiche storiograficamente sconsiderate, fondate su ragioni ideologiche e politiche, financo etiche, ma non storiche, Renzo De Felice ha indicato con dovizia di ricerche e documenti il limite e la contraddizione che introduceva nella legislazione razziale la Commissione presieduta da Azzariti. Ma che si trattasse di un incarico tecnico-giuridico, un passaggio dettato dal caso e persino obbligato nel cursus della carriera ministeriale, non giustifica la rimozione morale, si suppone con contezza dei fatti, seppure motivata dal «primato» della politica, messa in atto prima da Badoglio poi da Togliatti e infine da Gronchi. Infatti il processo di epurazione non sfiorò Azzariti! Nemmeno nella sua vita postuma. Nella biografia dei presidenti della Corte quei cinque anni di leggi razziali sono stati sfrontatamente cancellati. Nelle commemorazioni funebri, nei primi giorni del 1961, cristianamente dimenticati. Una procedura di smemorazione che sembrava interrotta dalla pubblicazione della Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, il libro con cui Renzo De Felice inaugura la fertile stagione di revisione storiografica sollevando per sempre la cortina di nebbia che fino a quel giorno di novembre dello stesso anno aveva impedito allamstoriografia italiana di affrontare lo studio scientifico della discriminazione e persecuzione razziale in Italia. Nel maelstrom di polemiche a farne le spese fu soprattutto il segretario del Partito radicale, Leopoldo Piccardi, che ne ebbe la carriera politica stroncata perché figurava, in una nota a piè di pagina, fra i partecipanti a un convegno italo-germanico del 1939 che aveva approvato «una risoluzione comune sul tema di razza e diritto». Anche il coraggio scientifico di De Felice fu però sanzionato con una ingiustificata bocciatura al concorso per la libera docenza, nel 1962, «per un’inclinazione a valutazioni eccessive di uomini e tendenze». Nel pieno del miracolo economico, proprio nel momento in cui la storiografia italiana si rivolgeva con nuovo spirito critico al passato fascista, la fase politica strutturata intorno alla «continuità dello Stato» poteva dirsi conclusa. Siamo ormai nel pieno dell’Età democristiana.

Ma per capire come la partita si fosse conclusa con i suoi vinti e i suoi vincitori, è sintomatico scoprire che nello stesso anno in cui De Felice viene bocciato, il presidente della Repubblica Antonio Segni, poteva appuntare la «medaglia d’oro per i benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte» sul petto di Giacomo Acerbo, eponimo della legge del 1923 che aveva consentito nel 1924 con il minimo di voti di ottenere il massimo dei seggi così da rendere automatico il successivo passaggio alla dittatura. Ma Acerbo, il ministro preferito di Mussolini, ebbe un ruolo del tutto specialen nella elaborazione della strategia fascista per costruire un’originale teoria del razzismo italiano. Nel 1940 è proprio Acerbo, già incaricato di presiedere il Consiglio superiore fin dal 1938, a farsi interprete, in un libro intitolato Il fascismo e i problemi della razza, di una teoria della razza in una prospettiva cattolica. Un punto di vista che deve avere trovato più di una condiscendenza clericale nel clima politico instaurato dalla vittoria cattolica dopo il 1948. Perciò mi sembra, in ultima sintesi, che sia proprio la biografia repubblicana di Acerbo il parametro migliore per misurare il maggiore pregio storiografico della ricerca di Barbara Raggi. Credo che bastino poche righe: aver introdotto il tema della persecuzione razziale nella storiografia della continuità dello Stato.