22 Ott La Logica del sesso – Firenze 26 e 27 ottobre 2018

Fondation Européenne pour la Psychanalyse

Institut français di Firenze piazza Ognissanti 2, Teatro

Giornate di studio su La Logica del sesso

Firenze 26 e 27 octobre 2018

Institut français de Florence piazza Ognissanti 2, Théâtre

Journées d’étude sur La logique du sexe

Firenze 26 et 27 octobre 2018

VENERDI 26 OTTOBRE 2018

Ore 09,30 Iscrizioni – Inscriptions

Ore 10,40 Accoglienza – Accueil

Manon Hansemann Directeur de l’Institut français – Luigi Burzotta – Simone Berti

Dal sesso al genere e ritorno –

Du sexe au genre et retour

PRESIDENZA – PRESIDENCE L B

Ore 11,20 Roland Chemama

Genre ou sexe? Sur quoi ne pas céder ?

Genere o sesso? Su cosa non cedere?

Ore 11,40 Izabel Szpacenkopf

Le Genre Encore!

Il Genere Ancora!

Ore 12,00 Laura Kait

Incontro con una psicanalista – mascolinità

Rencontre avec une psychanalyste – masculinités

Ore 12,20 Hélène Godfroy

Le choix du genre

La scelta del genere

Ore 12,40/13,00 Discussione – Discussion

Ore 13,00 PAUSA – PAUSE

Una logica forse: ma quale

Une logique peut-être : mais la quelle ?

PRESIDENZA/PRESIDENCE Johanna Vennemann

Ore 14,30 Claus D. Rath

Cosa c‘entra il “populismo” con la logica del sesso?

Que-est-ce-que a-t-il à faire le « populisme » avec le sexe ?

Ore 14,50 Rosa Navarro

Logique imprécise, sexe incertain

Logica imprecisa, sesso incerto

Ore 15,10 Isabel Cerdeira

Una logica senza sesso

Une logique sans sexe

Ore 15,30 Aspasie Bali

Mais qu’est-ce qui cloche dans la logique du sexe ?

Ma cosa zoppica nella logica del sesso?

Ore 15,50 DISCUSSIONE – DISCUSSION

Forse che “solo l’amore consente al godimento di condiscendere al desiderio”?

Est ce que « seulement l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir » ?

PRESIDENZA – PRESIDENCE Maria Concetta Pinto

Ore 16,20 Ilaria Detti

Mirando: “ove per poco il cor non si spaura”

Ore 16,40 Soraya Ayouch

“Le frémissement“

Il fremito

Ore 17, Giulia Lorenzini

Inesprimibile amore

Inexprimable amour

Ore 17,20 Cosimo Trono

” Madamina, il catalogo è questo…“

Ore 17,40 DISCUSSIONE – DISCUSSION

SABATO 27 OTTOBRE

La teoria del sesso al posto dell’erotismo

La théorie du sexe à la place de l’érotisme

PRESIDENZA – PRESIDENCE Luigi Burzotta

Ore 09,30 Gerard Pommier

La forclusion du rapport sexuel

La forclusione del rapporto sessuale

Ore 09,50 Federico Fabbri

La lingua non è un preliminare

La langue n’est pas un préliminaire

Ore 10,10 François Morel

De quoi, de qui, “femme” peut-il être le nom?

Di che, di chi, “donna” può essere il nome?

Ore 10,30 Simone Berti

Dove nessuno è testimone

La où il n’y a pas de témoin

Ore 10,50 DISCUSSIONE – DISCUSSION

La politica del sesso – La politique du sexe

PRESIDENZA – PRESIDENCE Renata Barbieri

Ore 11,20 Dominique Lecoq

Fabriques de l’Eros

Fabbriche dell’Eros

Ore 11,40 Alberto Zino

Psicanalisi, eretica del sesso

Psychanalyse hérétique du sexe

Ore 12,00Antonello Sciacchitano

L’individuale e il collettivo nella sessualità umana

L’individuel et le collectif dans la sexualité humaine

Ore 12,20 Ettore Perrella

Dalla sessuazione all’individuazione

De la sexuation à l’individuation

Ore 12,40 DISCUSSIONE – DISCUSSION

Ore 13,00 PAUSA – PAUSE

Il velo dell’oggetto – Le voile de l’objet

PRESIDENZA – PRESIDENCE Giampiero Belli

Ore 14,30 Gorana Bulat Manenti

De la désobéissance comme condition du désir

La disobbedienza come condizione del desiderio

Ore 14,50 Gerolamo Sirena

Oggetti parziali/oggetti virtuali

Objets partiels/objets virtuels

Ore 15,10 Nicola Mariotti

Ciò che ci è toccato di pensare

Ce que nous est arrivée de penser

Ore 15,30 Florence Mery

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… les enfants osent le demander !!!

Tutto ciò che avreste voluto sapere del sesso… i bambini osano domandarlo!!!

Ore 15,50 DISCUSSIONE – DISCUSSION

Il sapere analitico e il suo contrario – Le savoir analytique e son envers

PRESIDENZA – PRESIDENCE Christine Dal Bon

16,30 Christian Hoffmann – Joël Birman

Le corps, le désir, la jouissance et le plaisir : un débat à venir entre Lacan et Foucault

Il corpo, il desiderio, il godimento e il piacere: un dibattito a venire tra Jacques Lacan e Michel Foucault

Ore 16,50 Annick Galbiati

L’anatomie ne serait-elle plus le destin ?

L’anatomia non sarebbe più il destino?

Ore 17,10 Marisa Fiumanò

L’origine del mondo?

L’origine du monde ?

Ore 17,30 Marilia Etienne Arreguy

De – sexualiser le sexe et sexualiser le romance: quelques impasses de temporalité psychique

De – sessualizzare il sesso e sessualizzare il romanzo : alcune impasse di temporalità psichica

17,50 DISCUSSIONE – DISCUSSION

Frammenti… per l’invenzione di un sapere Luigi Burzotta

Vorrei illustrare l’Argomentoda me proposto sul tema La logica del sesso, per le Giornate della Fondation Européenne pour la Psychanalyse, programmate per il 26 e 27 ottobre 2018 a Firenze.

Avevo elaborato questo testo partendo da alcune considerazioni di Jacques Lacan, tratte da due dei suoi Seminari, per terminare con una mia breve conclusione.

“Nel seminario sull’Etica della psicanalisi, 23 Dicembre 1959, Lacan si chiede se la scoperta Freudiana, l’etica della psicanalisi, ci lascia sospesi alla dialettica del desiderio e della Legge e se l’essere umano è mai stato capace di elaborare qualcosa che trasgredisca questa Legge, mettendolo in un rapporto del desiderio tale da superare quel legame di interdizione e introdurre, al di sopra della morale, un erotica. Lacan, sempre nel seminario sull’Etica, ricorda che Freud ha detto da qualche parte che avrebbe potuto parlare della sua dottrina come un’erotica e che non l’ha fatto per non cedere sulle parole; e giacché cedendo sulle partole avrebbe ceduto sulle cose, ha parlato della teoria della sessualità. Lacan aggiunge che è vero che Freud ha messo il semplice rapporto dell’uomo e della donna al primo piano dell’interrogazione etica, ma il meglio che le cose hanno potuto fare è di restare allo stesso punto, vale a dire per ciascuno a livello della propria verità.

Tutti conoscono l’aforisma di Lacan su quest’argomento, secondo il quale non c’è rapporto sessuale, ma nella prima formulazione, nel seminario del 10 maggio 1967, La logica del fantasma, per puntualizzare che si tratta solo di un empasse logica della sessualità dell’uomo, parla propriamente di atto: dire che ci siano rapporti con la verità che non riguardino l’atto sessuale, questo non è propriamente vero… Il vero concerne il reale, in quanto vi siamo implicati dall’atto sessuale, da questo atto sessuale di cui avanzo, in principio, che non è sicuro che esista – benché ci sia soltanto esso ad interessare la realtà. Tutto ruota intorno alla difficoltà inerente l’atto sessuale… In questa relazione così distorta, nascosta, esclusa, messa in ombra, che è la relazione tra due esseri appartenenti a due classi, che sono definitivi per lo stato civile e per il distretto militare, ma che precisamente la nostra esperienza ci ha insegnato a vedere non essere assolutamente evidenti, per esempio per la vita familiare, e molto imbrogliati per la vita segreta. Forse che la psicanalisi ha mai portato qualche lume su questo tema tranne quello di avvertire che la molla della sua ragion d’essere, della psicanalisi intendo, risiede proprio nella difficoltà della donna e dell’uomo di reperirsi nella logica del sesso?”

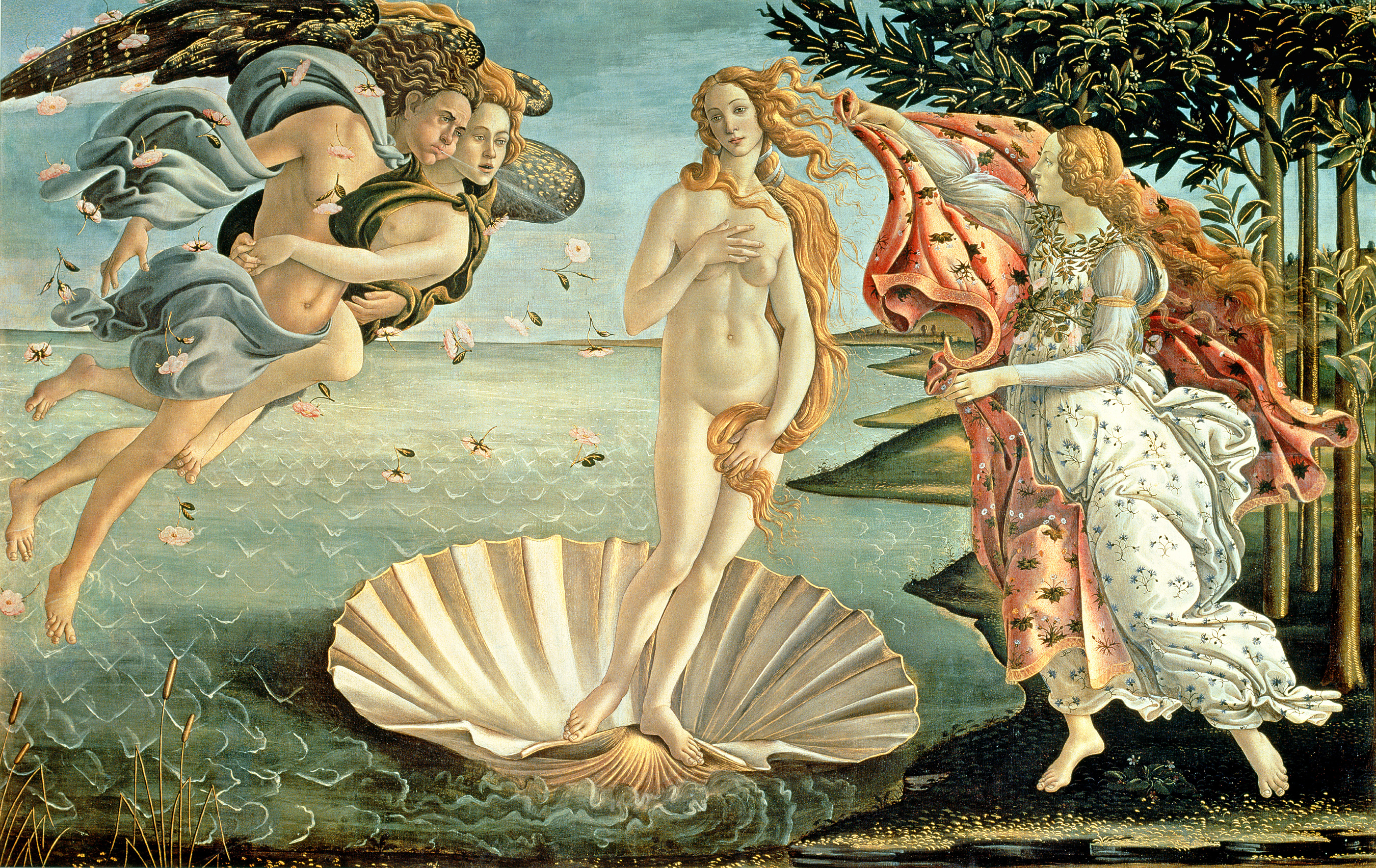

Questo è il frontespizio della locandina.

A qualcuno che mi ha chiesto perché avevo scelto la Venere del Botticelli, rispondo che era difficile trovare qualcosa su questo tema, perché tutta la tradizione pittorica occidentale, italiana e europea è religiosa, parlo di tutta la produzione pittorica che precede l’arte moderna. La scelta è caduta su questo dipinto, perché trovandosi agli Uffizi può bene identificare la città in cui si svolgeranno le Giornatee in più perché Lacan nell’esordio del SeminarioL’identificazione, volendo evocare l’immagine fallica ci parla di un’Afrodite che sorge dalle acque spumose del mare.

Io spesso ho parlato dell’inclinazione del drammaturgo Pirandello al ragionamento, attitudine che caratterizza certi suoi personaggi, perché vi si abbandonano al punto da farceli distinguere come ragionatori.

Essi sono così coinvolti nella foga del ragionare, che ad un certo punto non si distingue più se la coazione a ragionare sia un tratto singolare che identifica certi personaggi o se l’esercizio del ragionamento sia esso stesso un personaggio. Si ha infatti l’impressione che, nel Teatro di Pirandello, pur passando da una commedia ad un’altra e cambiando ruolo nei successivi personaggi, sia il ragionamento in quanto tale a proseguire ostinato.

Ascoltando qualche antico documento sonoro, si può notare come Pirandello sia lui stesso incline, come persona, al ragionamento, tale da assumere nel suo eloquio i modi di quel discorrere sommesso, con una voce fioca, fessa ma inarrestabile.

Di lui si racconta un aneddoto legato alla sua ultima dimora di Via Antonio Bosio, a ridosso della via Nomentana, una zona allora in espansione edilizia.

Di fronte alla finestra del suo studio c’era una palazzina in costruzione con le impalcature, da dove i muratori potevano distintamente osservarlo al lavoro nell’esercizio della scrittura.

Pirandello nel fervore della creazione drammaturgica, poiché inventando impersonava recitando ad alta voce le varie parti dei personaggi, era così infervorato a ragionare, che i muratori che lavoravano di fronte, potevano osservarlo distintamente presso il suo scrittoio mentre tutto solo, identificato ai personaggi del suo teatro, discuteva animosamente gesticolando, e a vederlo e sentirlo gesticolare e vociare come un matto si sbellicavano dalle risate.

Dopo una lunga e feconda esperienza di narratore, una volta entrato con entusiasmo in questo clima esclusivo e totalizzante della drammaturgia e del teatro, l’Autore ha voluto offrire una nuova opportunità a certi personaggi con la vocazione al ragionamento, già esistenti nella novellistica come Ciampa per esempio, per dare loro questa possibilità dialogica del teatro che non avevano potuto esprimere a pieno nella narrativa.

A me sembra che questa passione di Pirandello per il ragionamento, incarnato dai suoi personaggi, possa essere ricondotta al monologo che si osserva nei bambini quando restano soli.

Monologo che è generalmente caratterizzato dalla prevalenza dell’articolazione sintattica. Il bambino parla sovente con i soli sintagmi, e basta ascoltarlo bene, da vicino, per accorgersi che, se non si ricava niente da quello che dice, è perché si tratta di un puro gioco di sintagmi, che fa a meno di parole dotate di senso. Il bambino articola i sintagmi del suo monologo allo stesso modo in cui manipola con destrezza i ciottoli e qualunque altro oggetto che si presti al suo gioco.

Ciascuno di questi oggetti è come se rappresentasse un personaggio nella pantomima delle relazioni sociali, quella che il bambino vede in atto nell’ambiente in cui si trova immerso, della quale intuisce qualcosa senza capire a fondo quello che gli accade intorno; egli tuttavia compensa il senso mancante con una sua invenzione, a volte così ricca che va molto al di là di ciò che banalmente agiscono le persone che gli stanno intorno. Paradossalmente, il risultato è un eccesso di senso non distinguibile dal non senso.

Ho osservato con molta attenzione i miei nipotini da piccoli e mi ricordo che in certi momenti, mentre noi eravamo seduti a conversare, si avvicinava uno dei piccoli e iniziava a fare dei ragionamenti, ti dava l’idea che ti dicesse qualcosa ma non ti diceva nulla, perché non parlava con te o con qualcuno dei presenti, ma con tutti e con nessuno, perché era tutto ingaggiato con il suo stesso ragionare: era un puro gioco, una performance dove i sintagmi venivano sveltamente volteggiati come fossero dei ciottoli.

Da bambino restavo ammirato dalla destrezza di alcuni miei coetanei che erano molto abili con le mani nel fare girare i ciottoli. Io non ci sapevo fare, ma ricordo qualcuno dei miei compagnucci che prendeva dei ciottoli e ne metteva uno sul dorso della mano, lo tirava in aria e istantaneamente con la stessa mano, prima che il ciottolo lanciato per aria ritornasse sul palmo, ne raccoglieva un altro da terra sicché nella stessa mano se ne ritrovava due; quindi lanciava i due ciottoli per aria per accoglierli sul dorso non prima di averne raccolto con la stessa un terzo da terra…e così di seguito.

Un’abilità eccezionale, che mi fa accostare questo gioco dei ciottoli all’articolazione sintagmatica dei bambini quando parlano, senza dire nulla, mimando la trama dei rapporti sociali che intuiscono nelle persone che stanno loro intorno.

Basta osservarli con un po’ di attenzione per vedere come ciottoli o altri oggetti che siano divengono elementi del suo monologo; dico monologo ma si può constatare che il bambino, come nel teatrino delle marionette, diventa lui il burattinaio dei suoi ciottoli, attribuendo un ruolo ad ognuno di essi.

Si tratta dunque di dialoghi fatti di puri legami sintattici in un contesto mimetico di rapporti sociali.

Tutto questo funziona con la più grande leggerezza e fluidità, unoe due,unoe due,unoe due, fino al momento in cui sorge qualcosa di reale che viene a guastare il gioco, a causa di una coalescenza intollerabile tra qualche cosa di nuovo, sconosciuto, che viene dal reale, e la qualche giravolta di quei ciottoli che il bambino ha in mano e lascia bruscamente cadere all’improvviso: in quanto questo malvenuto erotico del piccolo d’uomo non trova alcun riscontro con l’altro, chiunque esso sia della sua prossimità; ma soprattutto non entra in rapporto con l’altro grazie al quale si trasmette la parola, la madre.

La crisi nel piccolo Hans ha inizio quando comincia a sentire qualcosa di reale nel suo corpo, per cui ha un’erezione inspiegabile che è tuttavia mantenuta suo malgrado.

C’è qualcosa che non quadra più, che viene dal reale del proprio corpo, perché è inspiegabile per il bambino che non trovi corrispondenza in rapporto al primo grande Altro che è la madre.

Si accosta alla propria madre per farle vedere; e la madre cosa fa? Gli dice che è una porcheria e lui non capisce, è tutto qui il dramma di Hans perché questo qualcosa di estraneo in lui non trova rapporto con l’altro attraverso cui la parola si trasmette.

La madre è l’Altro reale, luogo della parola, che incarna il primo grande Altro, quella che pure dice quel No, proprio quel Notramite il quale si valorizza il Nome.

È più facile in francese l’assonanza tra None Nomtra Noe il Nome che si valorizza e diventa valore di scambio nella rete sociale.

In quel momento cruciale è il gioco con la giravolta con tutti i suoi legami che, essendo rigettato, passa sotto, nel senso della rimozione, venendo a costituire il centro di attrazione di ogni riserva inconscia: è quel significante, S, indice 2, S2, che passa sotto, mentre il rimprovero della madre che fa senso è il significante indice 1, S1.

Lacan parla esplicitamente della costituzione di questa riserva inconscia nel Seminario XXI: È un deposito. È il sedimento che si produce in ognuno quando comincia ad abbordare quel rapporto sessuale al quale sicuramente non arriverà mai, qualunque educazione gli si dia… Quando egli comincia, l’essere parlante, non ha la minima idea che è un soggetto. Egli conta 1 e 2, conta, con questo uno e questo due, ciò che si vuole ma non conta se stesso, e come 3 prova a metterci invece qualsiasi cosa ma infine non può metterci altro che ciò che ha forgiato i primi due, cioè se stesso, il bambino… è un buon pretesto a fare entrare il reale velandolo completamente: è proprio un bambino il Reale. ( J. Lacan, 12 febbraio 1974).

Direi allora che il treè un bambino rigettato, che porta con sé quel frammento di discorso che fino a quel momento lì, in un contesto di pura invenzione, imitava i rapporti di coloro che gli erano vicini, giocando un gioco di cui non conosceva le regole.

Certo nella sua mimesi, fino a un certo limite, egli non sapeva di cosa parlava, giacché tutti questi ragionamenti gli venivano dall’Altro e lui forse non ne conosceva il senso fino in fondo.

Egli tuttavia da abile burattinaio, animando i ciottoli l’uno con l’altro, attraverso un gioco di pura fantasia, aveva appreso a inventare liberamente i rapporti di se stesso e coloro che gli stavano intorno, sicché nell’esperienza del rigetto è un qualche frammento bizzarro che viene a cadere e con esso è egli stesso che è rigettato come reale, quando, a quel punto, i ciottoli gli cadono di mano.

In questo cadere sotto “Ci sarà tuttavia qualcosa che si imprimerà vale a dire non il tre, perché il tre è sempre velato, si sottrae, il tre [il reale, il bambino rigettato, vogliamo dire il soggetto evanescente?]è il supporto. Ci sarà S2, S indice 2. Due S, due significanti, grande S, [S1 e S2]che si imprimeranno in quel momento lì e che daranno, lungo la via del puro caso, cioè di ciò che zoppicava nei suoi rapporti con quelli che erano lì per presiedere alla sua educazione, la sua formazione, si formerà questo sapere. Questo sapere indelebile e nello stesso tempo assolutamente non soggettivato, si formerà questo sapere, impresso là da qualche parte, proprio come in Aristotele l’alfa il beta e il gamma e sarà questo l’inconscio e il bambino non avrà nient’altro, come diceva quel personaggio che passava la dogana [che rispondeva al doganiere che lo interrogava su certa merce scovata nel bagagliaio]dicendo, “questo è il nutrimento per la mia capra” e dopo che il doganiere gli diceva: “Ascoltate è stupefacente perché ci sono soltanto redini qui …” il nostro personaggio rispondeva: “Infine è così, se c’è solo quello per lei, essa non avrà nient’altro…” Evidentemente si tratta di una risposta arguta al doganiere che aveva sgamato un commercio di contrabbando.

Bisogna leggere tutto il caso del piccolo Hans per capire quanto ci fosse a zoppicare nel rapporto del piccolo Hans con la madre e con il padre, con la madre perché era presa da un desiderio folle, incolmabile, con il padre perché era considerato troppo debole dal piccolo Hans.

Che il sapere inconscio è originato dalla prima impressione di questi significanti S1 e S2, Lacan lo spiega proprio nel seminario XI quando parla di alienazione.

È invece nel Seminario IV l’esemplificazione dell’esperienza, che ha il bambino, di questo reale che sorge all’improvviso e fa sì che tra i significanti con i quali egli gioca si imprimano: S1, che è quel detto della madre, “porcheria”: il primo detto della madre è la legge che decreta. Con l’intervento di questo primo significante, S1, che sorge e conferisce alla madre la sua oscura autorità, passa sotto nell’inconscio il primo significante rimosso, S2.

Nel caso felice in cui la madre vuole con la sua testolina proferire alcune nutazioni, (Seminario cit.,19 marzo 1974) cioè dei movimenti del capo appena percettibili accennati dalla madre al figlio, con i quali la madre riesce a trasmettere al bambino, al di là del suo personale oracolo paralizzante, la legge del Nome, allora la predilezione del ragazzino per quei giochi non cessa.

Sotto la forma di giochi sintattici si ritrova anche nell’età adulta dove Questi giochi pertengono al campo che noi chiamiamo preconscio, ma che fanno, se così posso dire, il letto della riserva inconscia – da intendere nel senso di riserva di Indiani, all’interno della rete sociale” (J. Lacan, Seminario XI).

È bella questa frase di Lacan per definire il preconscio, costituito dall’insieme di ogni possibile ragionamento nel rapporto sociale con l’altro, come una riserva cui attinge l’inconscio per tutte le sue produzioni. Se non ci fosse questo letto ragionativo del preconscio non avremmo quel materiale linguistico, letterale di cui si serve l’inconscio per mettere in cifra. Del resto è quello che incoraggiava Freud a mettere in esercizio, quando diceva al sognatore che raccontava un sogno, di continuare ad associare, di parlare liberamente, perché soltanto da questa riserva potevano venir fuori quei frammenti, utili al lavoro combinatorio dell’inconscio che, per poter arrivare ad una cifratura, si regge sull’economia politica della lettera.

J. Lacan nel seminario La logica del fantasma, 10 marzo 1967, introducendo la tematica della difficoltà inerente all’atto sessuale, nella sua struttura di atto… in questa relazione cosi distorta, nascosta, messa in ombra, che è la relazione tra due esseri appartenenti a due classi che sono definitivi per lo stato civile e per il distretto militare e che definisce l’uomo e la donna, è in quel momento lì che gli viene in menteche occorrerebbe porsi la questione che … se Freud ha scritto da qualche parte che “l’anatomia è il destino”… ci sarà forse un momento in cui, quando si sarà ritornati alla piena percezione di ciò che Freud ha scoperto si dirà – io non dico nemmeno “la politica è l’inconscio” – ma semplicemente: “L’inconscio è la politica”.Voglio dire che ciò che lega gli uomini tra di loro, ciò che li oppone è precisamente da motivare con ciò di cui noi attualmente tentiamo di articolare la logica.

I due termini di cui sta articolando la logica J. Lacan in questo Seminario, La logica del fantasma,sono proprio gli elementi con cui si struttura l’economia politica di ogni rapporto soggettivo.

Non c’è un godimento unificante del corpo, perché le pulsioni sono irriducibilmente parziali in quanto abitano, di questo grande Altro, del corpo, gli orifizi, che hanno tutti una struttura di bordo, orientata in modo da operare con un vero e proprio taglio, che la pulsione prende in prestito dal taglio operato dal significante.

Questo spiega il legame strutturale della pulsione con la funzione del significante, disegnato topologicamente da Lacan con la piccola losanga, , che lega gli elementi dei due prodotti dell’operazione soggettiva: del fantasma e della pulsione.

Operazione che si svolge in un eterno movimento altalenante tra l’essere e il senso, tutto compiuto alla ricerca di qualcosa che risponda nel grande Altro, nel corpo, in modo compiuto e unitario; ma questo rapporto dell’Uno con l’Altro, il corpo, lascia un resto irriducibile, che fa sempre fallire il rapporto sessuale come atto totalizzante, che sia logicamente scrivibile.

Nel Seminario La logica del Fantasma, tutto questo è raffigurato topologicamente su un segmento di retta dove l’Uno si ribalta sull’Altro producendo un resto irriducibile: quello che Lacan ha designato come oggetto piccolo acausa del desiderio.

Come non c’è nulla nell’inconscio che risponda alla possibilità di identificare distintamente ciò che biologicamente si definisce l’essere della donna e l’essere dell’uomo, il rapporto dell’una con l’altro è riconducibile soltanto a quello che è in atto nella logica del fantasma.

1 su A = a. Il ricoprimento dell’Uno sull’Altro produce sempre un resto. È soltanto illusorio ricercare un rapporto unificante, non solo nella relazione uomo donna ma in qualsiasi relazione sessuale.

È dunque il “fantasma” ciò di cui in quel momento Lacan tenta di articolare la logica, articolazione che lascia perdere il campo preteso centrale dell’Uno dell’unione sessuale in quanto l’atto sessuale implica l’elemento terzo a tutti i livelli cioè, per esempio, ciò che si chiama la madre…, in ogni caso interdetta, che per questo resta sempre presente nel desiderio;o ancora il fallo, che deve mancare a colui che ce l’ha… questo fallo che diviene l’essere del partner che non ce l’ha.

C’è sempre lì la madre come un elemento terzo, in ogni rapporto umano, sicché la madre interdetta resta presente nel desiderio. Come pure proponendo questa foto della Venere di Botticelli, dicevo che evoca il sembiante del fallo, sicché questa immagine incantevole della donna diviene per l’uomo il fallo, l’altro elemento terzo nel rapporto.

Di conseguenza, divenendo spigolosa l’idea di un processo di partizione che permetta di fondare ciò che si chiamano i ruoli, Lacan propone un’altra congiunzione: si tratta del rapporto del grande Altro con l’oggetto piccolo a,vale a diredell’Altro, del grande Altro, sul registro, sulle tavolette del quale si scrive tutta questa avventura – questo registro e queste tavolette che non sono altro che il corpo stesso. Questo rapporto dell’Altro con il partner che gli resta, “il piccolo a”, vale a dire la vostra sostanza, la vostra sostanza di soggetto, in quanto come soggetti non ne avete alcuna se non questo oggetto caduto dall’iscrizione significante (24 maggio 1967).

Per parlare un po’ con chi è fuori da questo tipo di linguaggio, Lacan sostiene che il grande Altro non è che il corpo, come luogo dei significanti, in una concezione che dà la preminenza al linguaggio rispetto alle cose.

Non solo Lacan ma gli esponenti della logica matematica e della fisica moderna, Einstein, Wittgenstein, Niels Bohr… sostengono che il linguaggio non sta lì a designare le cose ma le fa, producendo tutto un sistema di rapporti tra le cose, che li fa esistere in un universo ben ordinato di fatti, che sarebbe inconcepibile se noi non abitassimo l’universo del linguaggio.

Allora il grande Altro per Lacan è il luogo in cui ha sede, è inscritto, tutto il linguaggio: il corpo.

In principio è il corpo della madre per il bambino, da cui riceve il proprio stesso messaggio che si iscrive sul proprio corpo sotto forma invertita; sicché sarà poi sempre il corpo, il luogo dove si inscrivono i significanti.

Pensate bene ai sintomi dell’isterica o dell’ossessivo, non sono che l’iscrizione sulle tavolettedel corpo di ciò che si configura come sintomo. Il rapporto del soggetto con il grande Altro lascia un resto che cade, l’oggetto piccolo a: vale a dire che l’Altro, il corpo, si può godere solo a pezzi.

Un mese più tardi sempre nello stesso seminario, ricordando che, ciò che è al centro della nostra ricerca [di analisti]è qualche cosa che passa per le vie della struttura, le incidenze del significante nel reale, in quanto vi introduce il soggetto egli torna alla questione principale dicendo che tutto gira intorno alla difficoltà inerente all’atto sessuale, (7 giugno1967).

Riguardo a questa prima formulazione del rapporto uomo donna, “non c’è atto sessuale”, che precede quello che sarà il noto aforisma “non c’è rapporto sessuale”, essa ha il merito di spiegare che si tratta di un impasse logica perché, Lacan, dicendo non c’è atto sessuale intende, per atto, un atto consustanziato dalla parola. Come l’atto di Cesare nel momento di valicare il fiume Rubicone fa tutt’uno con l’enunciazione: “Alea iacta est”, il dado è tratto, perché a quel tempo chi varcava il Rubicone al capo di un esercito anche se romano diventava nemico di Roma; sicché l’atto di parola dà un senso al passaggio del Rubicone.

Che non ci sia atto sessuale è il buco, il nocciolo del reale che è al centro di tutto ciò che si può articolare della difficoltà dell’armonia sociale, difficoltàche a suo tempo ha preso il nome legittimo della lotta di classe.

Che non vi sia atto sessuale è la prima formulazione di quel buco del reale che negli anni 70, legando l’inconscio al sapere, alla lettera e alla scrittura come possibilità di creazione del sapere inconscio, prenderà per Lacan la sua formulazione logica “non vi è rapporto sessuale”.

Con la concezione di un sapere che si inventa, Lacan è in linea con tutto quello che viene articolato dalla fisica moderna con Einstein e Niel Bohr, che sostengono che è con il linguaggio comune, per quanto epurato e formalizzato, che si costruisce la scienza: avete mai visto voi i quanta della fisica quantica? Chi li ha visti?

È tramite un’articolazione e la manipolazione delle lettere e dei numeri che noi possiamo conoscere come viene articolata la fisica quantica.

Da parte di Lacan all’epoca di questo seminario XIV, di questo schema dell’uno e dell’Altro che egli rappresenta con un segmento di retta all’interno del quale fa ribaltare dei tratti, l’uno sull’altro, fa vedere come questo piccolo aè il resto irriducibile del rapporto dell’Uno con il grande Altro.

È di questo campo Uno di questo Uno fittizio a cui si aggrappa tutta una teoria analiticaè lì che parla ogni verità in quanto per noi analisti non ha altra forma che il sintomo,vale a dire la significanza delle discordanze del reale e ciò per cui si dà questo sintomo…il sintomo sorge proprio da questa impasse.

Di conseguenza direi che il sociale con il quale noi abbiamo a che fare è dell’ordine del dire, quello che si produce nell’analisi dove non fa che dire la verità, e di cui il discorso analitico non è che il prolungamento.

Forse, pure le articolazioni con le quali i fisici hanno a che fare sono dell’ordine del dire; perché avete mai visto l’atomo? Eppure noi tutti parliamo dell’atomo e degli elettroni che girano attorno, anche se ce li figuriamo, così come hanno fatto all’epoca, quando li hanno figurati con delle orbite, a immagine di ciò che avviene per il satellite luna attorno alla terra oppure per i pianeti attorno al sole.

Gli stessi fisici che, abitando il linguaggio comune, hanno figurato l’atomo con le orbite degli elettroni e hanno scoperto i corpuscoli dei quanta dall’impressione che questi lasciano su una lastra fotografica, hanno sempre prodotto qualcosa che è dell’ordine del dire.

Ci sarebbe da chiedersi allora se l’aver concretizzato i numeri della matematica con il linguaggio ci riconduce sempre all’ordine della verità; è comunque della verità che si tratta con tutte le sue contraddizioni, quando ci chiediamo il perché.

“Su ciò che ne è della verità c’è ragione di sapere. C’è ragione di sapere in quanto si tratta ad ogni istante di “inventare” per rispondere al suo tessuto di contraddizioni, alla verità, ed è per questo che il primo passo da fare è di seguirla in tutte le sue smorfie… Ciò che occorre, ciò di cui si tratterebbe, è di uscirne dalla verità! Allora io non vedo altro mezzo che quello di inventare, e per inventare nel modo buono, in modo analitico è il caso di affidarsi! (9 marzo 1974).

È il caso di affidarsia quel gioco di combinatoria che permette di creare il sapere inconscio di cui parlavamo. Questo è il rapporto tra sapere e verità, il sapere è ciò che si inventa in rapporto a questa verità per uscirsene, altrimenti si rimane invischiati nel sintomo.

Noi, con che cosa abbiamo a che fare nel rapporto analitico? Abbiamo a che fare con il sintomo, ma se, partendo da questa verità che è il sintomo per ciascuno di noi, diamo spazio a quella combinatoria, alla maniera proprio dei logico matematici, giocando con le lettere come elementi di scrittura, riusciamo a inventare quel sapere che è un sapere inconscio.

Si tenta, così, di uscire da questa verità del sintomo tramite l’invenzione, che avviene nel rapporto analitico quando si mettono in gioco gli elementi significanti della lettera, in quella che chiamiamo la scrittura inconscia, perché è l’attitudine propria all’inconscio di mettere in cifra un sapere.

Vorrei chiudere con una citazione da un seminario più tardivo rispetto a questo, quello dell’11 gennaio 1977, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre “il non saputo che sa di una svista si gioca a morra” questa è la traduzione letterale, mentre la traduzione sonora dice un’altra cosa “il non saputo che sa dell’inconscio è l’amore” anche qui c’è l’invenzione di un sapere; il sapere di cui parlavo io, del gioco della lettera, è questo.

Lacan ci dice tuttavia che l’uomo non se la cava da questo affare del sapere. Questo gli è imposto da ciò che io ho chiamato gli effetti del significante, e non è a suo agio, egli non ci sa “fare con” il sapere. È ciò che si chiama debilità mentale di cui, devo dire, io non faccio eccezione, semplicemente perché ho a che fare con lo stesso materiale di tutti, e che questo materiale è ciò che ci abita…

Direi che è una riflessione come questa che mi ha ispirato il fatto che per ciò che riguarda il Reale, si vuole identificarlo alla materia – proporrei di scriverla così, l’âme – à – tiers.

Lacanparla di materia proprio quando si riferisce a questi elementi letterali del linguaggio. La materia di cui parla, quella del linguaggio, è di quella sostanza di cui sono fatte le lettere del linguaggio che ci abitano e che ci permettono di creare il sapere. Questa scrittura di Lacan rinvia alla topologia del nodo che si oppone alla topologia spaziale della “seconda topica”, alla quale Freud è stato trascinato da Groddeeck che,nel suo“Libro dell’Es” – non so se avete letto questo suo libro molto divertente dell’Es, io lo lessi quando ero giovanotto e adesso non ce l’ho più, l’ho perso, perché ne parlavo ai miei amici, e li ho così incuriositi che me l’hanno sottratto.

Nel suo “Libro dell’Es” egli, Groddeeck,dice che il Ça[l’Es]è ciò che ci vive, mentre è bene evidente [ci dice Lacan]che il Çadialoga e che è anche ciò che io ho designato con il nome grande A, e che c’è pure qualcosa d’altro che io chiamerei “l’âme à tiers”[la materia]. “L’âme à tiers”che non è solamente il Reale, che è qualche cosa con la quale espressamente noi non abbiamo relazioni. Con il linguaggio noi abbaiamo verso questa cosa, è ciò che vuol dire S di (A barrato) è questo che vuol dire: che Çanon risponde. [L’Altro, dal suo luogo, non risponde perché lì non c’è ultima parola, ragione per cui, da quel posto, l’analista non dà risposte, sicché, se risponde bara, è questo il senso della non risposta dell’analista].È proprio per questo che noi parliamo da soli fino a che sorge un Io, vale a dire qualche cosa di cui niente garantisce che propriamente parlando non possa delirare. Ciò che io ho sottolineato, come Freud d’altronde, che non c’è da guardare, da scrutare così troppo da vicino ciò che ne è della psicanalisi, e che, tra follia e debilità mentale, non abbiamo scelta.

È così che conclude Lacan questo seminario del 1977, e io mi sono ricordato di un passaggio letterario, perché sono malato di letteratura.

Il disincantato artigiano di incantesimi Cotrone, l’ultimo prodotto dell’immaginazione febbrile di Pirandello – ho cominciato con la coazione al ragionamento di certi suoi personaggi e chiudo con un personaggio singolare dell’opera sua incompiuta, I giganti della montagna– Cotrone enuncia infine queste parole: “mio caro giovanotto ciascuno di noi parla e dopo avere parlato, noi riconosciamo quasi sempre che è stato in pura perdita; e torniamo, delusi, in noi stessi, come un cane che torna alla sua cuccia la notte dopo avere abbaiato a un’ombra”.

L’attrice ispirata protagonista di questa commedia, Ilse, che dedica tutto il suo essere, la sua carriera le sue sostanze e la sua vita, al Poeta che l’ha amata di un amore assoluto fino alla morte, è la fatale donna fulva che adombra l’attrice Marta Abba, amata perdutamente da Pirandello d’un amore tanto passionale quanto impossibile. Il rapporto sessuale che, loro malgrado, non ha potuto esserci tra l’Attrice e il Poeta era proprio quell’atto sessualeche strutturalmente non c’è.

Invece di dire con Groddeeck, che il “Ça, l’Es, ci vive”, dopo Lacan, diremo che noi siamo parlati dal Ça, noi siamo parlati dall’Es.

Trascrizione di Valentina Bellini