07 Nov Venerdì 9 Novembre – J. Vennemann, G. Belli, L. Burzotta

Laboratorio Freudiano

Lungotevere degli Artigiani 30

Venerdì 9 Novembre 2018

Ore 15.00 Johanna Vennemann

Letture freudiane

Il ruolo del Padre nel caso clinico Dora di Freud.

Nel quadro delle “Letture freudiane” saranno quest’anno privilegiati i Casi clinici, dove la figura del Padre svolge nel nucleo sociale della famiglia la funzione simbolica che J. Lacan designa come “Nome del Padre”.

Ore 16.30 Giampiero Belli

L’accoglienza del disagio nell’istituzione

Presentazione di Casi clinici

Ore 17.30 Luigi Burzotta

Il Laboratorio freudiano sceglie quest’anno come tema centrale del suo insegnamento « L’envers de la psychanalyse » di Jaques Lacan.

« L’envers de la psychanalyse » è un “discorso”, P, quello che Lacan situa al polo diametralmente opposto al discorso dell’Analista, A.

Il termine “discorso” evoca immediatamente un costrutto di frasi, ma per estensione e in modo figurato può indicare un indirizzo di meditazione filosofica o di ricerca scientifica e comunque una struttura che fa a meno delle parole, nella quale noi possiamo far rientrare un orientamento di pensiero emergente nel sociale.

Jacques Lacan nel suo seminario L’envers de la psychanalyse, propone il suo discorso senza parole, che prende le mosse dalla celebre dialettica del padrone e del servo nella Fenomenologia dello spirito, dove Hegel rappresenta il rapporto tra le coscienze, dell’uomo affrontato al suo simile, in un conflitto che mette in gioco la morte come padrone assoluto per il riconoscimento del proprio dominio.

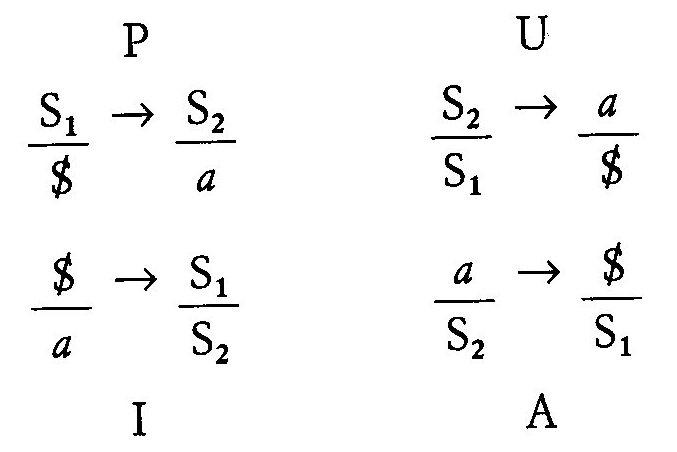

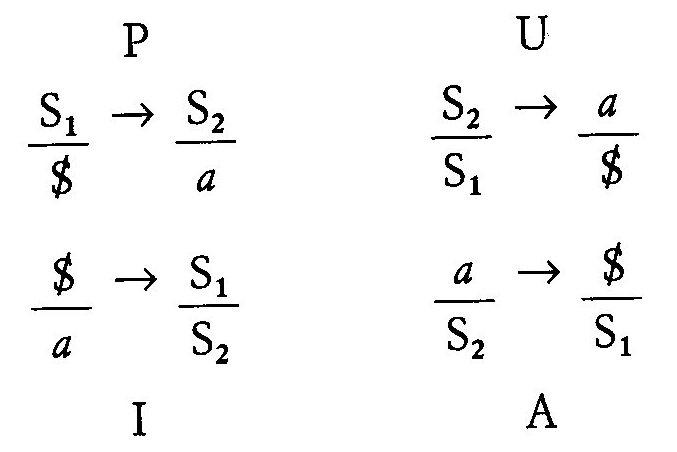

Lacan riduce gli elementi di questo confronto epurandoli fino alla loro funzione di significanti per delineare la struttura di un discorso costituita da quattro termini, che corrispondono a quelli della sua algebra e che possono occupare, a rotazione secondo l’orientamento del soggetto, i quattro posti fissi di un congegno quadripartito:

al piano superiore – il posto Dominante e quello dell’Altro;

al piano inferiore – i posti della Verità e della Produzione.

Nel Discorso del Padrone, P, è il significante principale, S1, il tratto unario dell’Io ideale, che occupa il posto Dominante, mentre il significante del sapere inconscio, S2, occupa il posto dell’Altro, del servo antico, sul piano superiore.

Sul piano inferiore ritroviamo il significante del soggetto barrato, della castrazione simbolica al posto della Verità e il significante dell’oggetto perduto, del godimento in perdita al posto della Produzione.

Senza entrare nel merito del valore dei posti occupati dai vari significanti nel discorso del Padrone, la fecondità di questa struttura si esprime nella mobilità di rotazione a quarto di giro dei quattro significanti, che, rivoluzionando insieme come una costellazione, generano di volta in volta un altro discorso.

Così, di seguito, nel corso del lavoro analitico, dal discorso del Padrone si genera, per rotazione quello dell’Isterica, I, dal quale si può passare a quello dell’Analista, A, e infine si ritrova, per involuzione, quello dell’Università, U, che propriamente precede quello del Padrone, P.

Il fatto che i significanti ruotino insieme come una costellazione nel congegno quadripartito, indicando l’impossibilità per ciascuno di essi di andare per conto proprio, dà il senso reale della struttura significante nel soggetto, che pur appoggiandosi al vivente non va confuso con la sua realtà biologica.

Che la struttura soggettiva possa mutare grazie alla mobilità della sua costellazione significante, è la dimostrazione che la psicanalisi freudiana ha una funzione di primo piano nella dialettica sociale al di là della favola del mito edipico.