29 Apr La pulsione nei Seminari di Jacques Lacan – Luigi Burzotta

Laboratorio freudiano

Lezione del 29 aprile 2016, Lungotevere degli Artigiani 30

La pulsione nei Seminari di Jacques Lacan

Luigi Burzotta

Nei nostri precedenti incontri abbiamo esaminato, seguendo la lezione di Lacan, l’articolo di Freud Pulsioni e loro vicissitudini. Abbiamo visto come nella prima parte dell’articolo Freud ci parla delle pulsioni, e il modo originale in cui Lacan lo legge, pur seguendolo alla lettera, per trattare della pulsione.

Nella seconda parte Freud affronta il tema dell’amore, per vedere il rapporto che esiste tra il campo pulsionale e quello dell’amore.

Sono due campi che abitualmente mettiamo insieme ma che in realtà non sono compatibili. Sono incompatibili perché quando si parla dell’amore, ciò che si ha di mira, apparentemente è il bene dell’altro; almeno quando noi parliamo dell’amore inteso come innamoramento, ma in realtà è un amore narcisistico, passionale: si ha di mira l’altro ma nella misura in cui l’altro ci ama.

Lacan cita la formula di San Tommaso, Velle bonum alicui, “Volere il bene di qualcuno”, per dire: perché dobbiamo volere il bene di qualcuno se non nella misura in cui questo qualcuno ci serve? Allora ne deduce che questa è una passione narcisistica, perché, in effetti, io non faccio altro che volere il bene di qualcuno che mi vuole bene.

C’è questa specie di reciprocità, nell’amore; mentre la pulsione, nel suo movimento circolare di andata e ritorno dal bordo erogeno, fa il giro intorno a qualcosa che è per sua natura inafferrabile e introduce, per questo, la dimensione dell’Altro, che è il solo luogo, quello della parola, dove il soggetto può avvenire.

La forza innovativa nelle lezioni di Lacan sulla pulsione, rispetto alla concezione comune dello stimolo biologico, sta nel metterci in una prospettiva completamente diversa, che è quella che implica l’universo della parola e del linguaggio, sostenendo che è proprio con la pulsione che mettiamo in gioco l’universo simbolico, che Lacan designa con una sola lettera maiuscola A, iniziale dell’Altro, scritto con l’A grande per distinguerlo dall’”altro”, con la lettera a minuscola, il mio simile, con il quale io intrattengo un rapporto speculare e narcisistico.

Con l’Altro indichiamo un luogo, quel terzo al quale noi ci riferiamo ogni volta che formuliamo una domanda a qualcuno; ma quello cui la domanda è rivolta, dovendo pure lui riferirsi a un terzo, resta infine, per noi, senza la risposta che ci attendiamo. È vero che il primo grande Altro è la madre, ma come lei pure ha a che fare con il grande Altro, c’è qualcosa che la trascende: di là da lei, è un terzo che va oltre il rapporto duale di coppia, per cui la domanda non può che rapportarsi a se stessa, in un rinvio regressivo, che incarna per l’appunto la pulsione.

La domanda, del resto, legandola alla rete dei significanti, è ciò che mette in gioco la pulsione, che si attiva proprio in rapporto al grande Altro.

Il frutto di queste lezioni di Lacan riguarda proprio questa ricerca, questo andare della pulsione verso questo grande Altro del linguaggio.[1]

Vedremo come, sia nel rapporto del transfert, sia in quello generalmente erotico, noi abbiamo a che fare con la sessualità, nella misura in cui, sotto forma della pulsione, questa si manifesta nella sfilata dei significanti.

Quest’assunto di Lacan si può intendere con lo studio che egli fa del saggio Pulsioni e loro vicissitudini dove mostra che Freud articola la pulsione come un montaggio grammaticale, partendo, come l’abbiamo visto la volta scorsa, dal piacere di guardare – oggi c’era il tema del guardare anche nel caso clinico che abbiamo esaminato – il guardare diventa pulsione secondo Freud perché opera un passaggio, attraverso una reversione grammaticale, dall’altro.

Dal semplice piacere di vedere, Schaulust, si passa all’essere guardato, che Lacan tramuta nel “farsi” guardare.

È ciò che io ho rimarcato la volta scorsa, se vi ricordate, dove, nel “farsi” guardare, in questo terzo tempo aggiunto da Lacan, la pulsione diviene propriamente attiva, perché proprio nel “farsi” è all’opera l’atto soggettivo che passa dall’Altro.

Già nell’implicazione dell’altro, nella reversione del verbo dalla forma attiva alla passiva, Freud vede “l’apparire di un nuovo soggetto”, non perché ce ne sia già uno, che in realtà è l’altro, osserva Lacan, ma perché, fin qui non ce n’è. Solo se trasformiamo il semplice “essere guardato” nell’atto del “farsi” guardare, “è nuovo l’apparire di un soggetto”.

Nella pulsione di vedere, la Schaulust, noi abbiamo un soggetto acefalo, nel senso che è un soggetto senza lo je. Lì, nella pulsione, ancora non c’è lo je. Uso il pronome francese, je, perché Lacan distingue, lo Je dal Moi, articolandolo già nella prima lezione del “Seminario II”, 17 novembre 1954, distinzione che noi non facciamo nella nostra lingua italiana, dove, per tutte e due queste entità abbiamo “io” sia per quanto concerne l’io come formazione immaginaria che mira al misconoscimento, sia per quanto concerne l’io grammaticale come soggetto della frase. Mentre l’italiano li fa figurare con un solo pronome io, il francese distingue moi e je.

Questa distinzione dell’io, come funzione di misconoscimento è un concetto tutto lacaniano, non lo troviamo esplicito in Freud, è Lacan che distingue questo io che si costituisce nell’altro, cioè in qualcosa che percepisco fuori di me.

L’io ha bisogno di questo corrispettivo, dell’immagine dell’altro, che è costitutivo, nel senso che l’altro mi è indispensabile. Perché mi riconosca come io, ci vuole un’identificazione immaginaria con l’altro, nel quale al tempo stesso mi alieno.

Lacan inaugura ciò che sto per dire negli anni 30 in un articolo, La famiglia, che lui aveva scritto a quell’epoca per un’enciclopedia, dove introduce Lo stadio dello specchio, una scoperta di Lacan che è rimasta fondamentale nella cultura psicanalitica ma anche psichiatrica.

Che cos’è questo stadio dello specchio?

È uno stadio che risale all’epoca in cui il soggetto, il piccolo non ancora parlante, ha di se stesso e del proprio corpo un’immagine frammentaria, perché percepisce di sé soltanto la moltitudine caotica delle sue sensazioni, tante quanti sono gli impulsi che lui riceve dal proprio corpo.

Il corpo reale, è percepito frammentario dal bambino, perché costituito, dai tanti frammenti quanti sono gli impulsi che egli avverte. A un certo momento della propria esistenza tra i sei e i diciotto mesi, il piccolo d’uomo ha un’esperienza particolare: improvvisamente si riconosce nell’immagine allo specchio di se stesso.

Questa immagine che scorge allo specchio, è per lui una scoperta salubre, nel senso che gli dà una percezione unitaria del proprio corpo: così nell’immagine allo specchio lui saluta finalmente la completezza del suo corpo e quindi acquisisce una padronanza che la sua maturazione organica, fisiologica, ancora non gli permetterebbe, perché ancora non è avvenuta la maturazione del nevrasse.

Questa padronanza la acquisisce anticipatamente nell’immagine allo specchio, sicché a quel punto lui si gira verso la persona che lo tiene in braccio, che lo sostiene davanti allo specchio, per averne il riconoscimento, per avere la ratifica dell’Altro che gli dice “Sì sei tu, quello è Giacomino, oppure Valentina”, per esempio, che in quel momento lui, o lei, vive come autenticazione simbolica.

È importante l’autenticazione simbolica, perché presiede il momento in cui si costituisce quell’io di cui parlavamo, legandolo al nome personale.

Tuttavia questo io che si costituisce in quel momento è un po’ arduo, perché l’immagine che il bambino riceve dallo specchio, è certamente la sua, ma è anche vero che la riceve da un altro da sé e la sente, al contempo, come estranea.

In verità l’esperienza richiede che egli detenga già, come vedremo, un’immagine confusa ma unitaria del suo corpo che si è formata in lui, grazie a una funzione globale della corteccia, per via dell’auto conduzione, e che, per quanto non ben delimitata e distorta, egli sente questa come sua; sicché, nella riflessione allo specchio, si trova spiazzato. Da una parte si rallegra perché si riconosce nell’immagine che gli conferisce quella padronanza, che tuttavia avverte di non avere ancora, ma dall’altra, il sentimento sotteso di ricevere quella completezza da un altro fuori di sé, scatena aggressività e misconoscimento nei suoi confronti.

Il passaggio da un’immagine all’altra si compie al prezzo di uno svuotamento, perché la virtù rassicurante nell’immagine dell’altro è solo virtuale e labile, richiedendo lo sgombero che spazza via ogni elemento perturbante della prima. L’immagine speculare narcisistica viene così ad abbigliare una pura mancanza.

Tutte le volte che noi guardiamo il nostro simile, l’innamorata, l’innamorato, è contemporaneamente la nostra immagine e quella dell’estraneo che miriamo, purificate.

Così nei riguardi del nostro simile noi proviamo, simultaneamente, attrazione e repulsione, perché da un lato io non posso riconoscermi se non nella sua immagine che mi fa da specchio, ma poiché questa appartiene a un altro che mi spossessa, sorge in me la competizione nei suoi confronti.

È questa un’esperienza che ognuno fa rispetto all’altro, che è la persona con la quale si riconosce, ma essendo pure l’estraneo che lo depriva, è anche quello stesso verso il quale nutre un’avversione mortale, quest’atteggiamento caratterizzerà tutta la vita del soggetto.

Adesso, dato che qui è in corso lo studio del Seminario I, Gli scritti tecnici di Freud, vi rinvio alla lezione del 22 febbraio 1954, dove lo Stadio dello specchio, proprio “perché rivela certe relazioni del soggetto con la propria immagine in tanto che Urbild (prototipo) dell’io (moi)”, è illustrato da Lacan con una rappresentazione ottica.

A me fa piacere proporre qui questo modello ottico, innanzitutto perché la volta scorsa qualcuno vi ha fatto riferimento a proposito del Real ich, su cui torneremo per chiudere il cerchio di ciò che oggi intendo elaborare. Inoltre perché, ultimamente, ho letto un saggio di uno studioso francese che a un certo momento mi ha veramente irritato perché, tra le cose notevoli, egli dice anche qualcosa sulla quale io non sono assolutamente d’accordo, e, precisamente, sul senso che attribuisce alla formula, i (a).

È vero che Lacan equivoca inizialmente su questa ”immagine dell’altro” i (a), per esempio durante la sua analisi del motto di spirito nel Seminario Le formazioni dell’inconscio, 1957/58, collocandola, sulla linea inferiore del grafo, che denomina “metonimica”. L’equivoco è strutturale perché: “Uno dei giunti principali, che sono stati avanzati dalla psicanalisi, è l’affinità dell’a con il suo abbigliamento, avec son enveloppe”, Seminario Encore 20 marzo 1973. L’incertezza su i (a) è sciolta tuttavia nel Seminario sull’Identificazione, 27 giugno 1962, quando, inequivocabilmente, chiarisce “che non è l’immagine dell’oggetto, perché essa pure un oggetto, un’immagine reale”, “è piccola i di piccola a [il binomio i (a)], che avvolge l’accesso all’oggetto della castrazione [l’oggetto a]”. Il binomio i (a), immagine dell’altro, fa dunque l’abbigliamento dell’oggetto piccolo a, costituendo l’equivoco del rapporto oggettuale, almeno per l’uomo.

In un lavoro, che si distingue per una notevole portata teorica e per questo giustamente ritenuto considerevole, questo signore, lo studioso in questione di cui qui non faccio il nome, piega, secondo me arbitrariamente, il binomio i (a) di Lacan, alle esigenze delle argomentazioni nel suo discorso.

Allora vi espongo nel modo più semplice che mi viene allo spirito, il percorso lungo il quale Lacan arriva a determinare la funzione di questo i (a), perché mi sono occupato dell’argomento, tanti anni fa, e qui c’è qualche testimone.

Per cominciare vi dico brevemente che cos’è questo modello ottico.

Lacan ha prelevato questo modello ottico da un esperimento, detto di fisica dilettevole, di un certo Henri Bouasse, che si può vedere in mostra nel Museo delle Scienze a Parigi e ora anche al Museo Guggenheim a Venezia, nel cui giardino, è riprodotto un grande specchio concavo e tutto il resto.

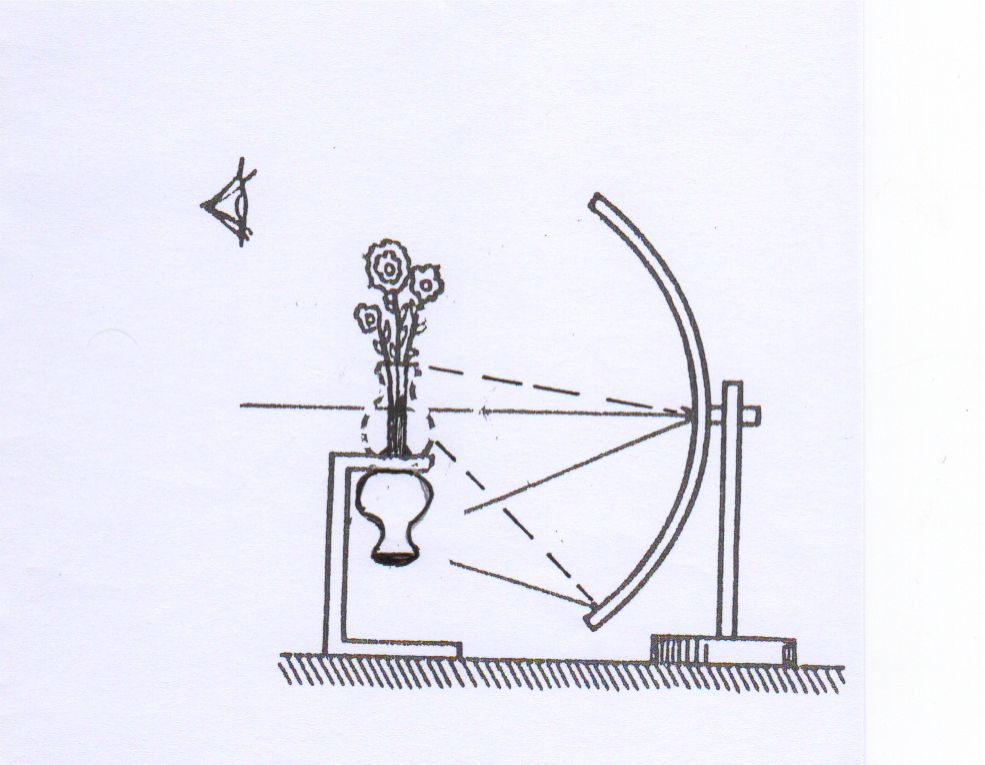

Osservate nel disegno che ho abbozzato, che da questa parte è raffigurato l’occhio, lo spettatore, dirimpetto al quale, c’è un banchetto a forma di scatola, chiusa sul davanti. Dietro il banchetto è raffigurato uno specchio concavo sostenuto da una piantana.

[2] Inversamente potremmo dire, alla luce del Seminario D’un Autre à l’autre, 1968/69, che, rivelandosi infine questa ricerca del luogo Altro, interminabile, nel rinvio incessante di un significante S1 che rappresenti il soggetto per un altro significante S2, l’Altro viene a essere come un insieme vuoto che si rivela infine, in forma di, a, che è pur sempre l’oggetto della pulsione.

Posto sul ripiano vedete questo mazzo di fiori di cui io mi sono anticipato il disegno, che come vedete è punteggiato – conveniamo d’intendere per punteggiato qualche cosa che dovrebbe, almeno nella mia intenzione, non essere propriamente reale ma illusorio – e in realtà il mazzo di fiori reale sta sotto, capovolto, che io disegno col tratto continuo, tant’è che l’esperimento è noto come del bouquet renversé.

L’occhio, non può vedere il mazzo di fiori che c’è sotto perché nascosto, ma per effetto di questo specchio concavo però ne vede la proiezione, perché lo specchio concavo ha la proprietà di far apparire qui sopra, per chi guarda da qui, questo mazzo di fiori illusorio, raddrizzato, in un vaso reale.

Nel modello di partenza sono reali, il vaso sopra il ripiano e, sotto il banchetto, i fiori, la cui apparizione illusoria sopra il vaso è, un’immagine reale.[1]

[1] Per dare chiarezza alla mia esposizione, ricordo che Lacan fa una distinzione, che non è sua, ma appartiene all’ottica, tra l’immagine virtuale e quella reale. Immagine reale è quella che si produce là dove la vedo: se appare qui, sul ripiano del banchetto, un’immagine come proiezione dello specchio concavo, nel punto stesso in cui la vedo, è un’immagine reale, se invece la vedo là dove non appare – per esempio, in uno specchio piano, l’immagine si produce sulla superficie dello specchio, ma io la vedo in fondo allo specchio – allora quella è un’immagine virtuale.

Lacan, per illustrare con il modello ottico la dinamica immaginaria che sovrintende lo stadio dello specchio, vi apporta diverse modifiche. La prima modifica rispetta le coordinate ottiche dell’esperimento di partenza concepito da Henri Bouasse, con una piccola sostituzione: invece del mazzo di fiori capovolto, qua sotto, ci mette un vaso capovolto, e colloca dei fiori reali sopra il ripiano, sicché l’apparizione illusoria, come immagine reale, concerne questo vaso, che io vi disegno tratteggiato.

Noi vediamo così formarsi, sul ripiano del banchetto, l’immagine illusoria del vaso che va a stringere i fiori.

Nell’intendimento di Lacan, questo esperimento di Bouasse, modificato, illustrerebbe esattamente quello che avverrebbe per il bambino quando, nel periodo precedente la fase dello specchio, lui ha una percezione di se stesso ancora frammentaria, come questi fiori qua sopra, raccolti nel mazzo; questo è ciò che il bambino avverte di se stesso, tanti fiori quanti sono gli impulsi, le sensazioni, gli stimoli, del suo corpo reale. Così quando si scorge allo specchio, nella propria immagine riflessa, è come se apparisse questo vaso che stringe questi fiori.

Tuttavia nello schema c’è ancora soltanto lo specchio concavo che restituisce, sul banchetto, un’immagine reale, illusoria, di un vaso, “i (a)”, che, per un occhio posto nella posizione frontale, venga a stringere nel proprio collo i fiori “a”; tuttavia perché il modello rappresenti l’esperienza del bambino che ha la percezione unitaria del proprio corpo nella sua immagine allo specchio, ci vuole altro.

Le modifiche e le aggiunte, richieste dalle argomentazioni di Lacan, complicano il modello iniziale fino al punto che non siamo più sicuri se dal punto di vista squisitamente sperimentale siano sempre sostenibili: conservano tuttavia una tal efficacia dimostrativa, sul registro metaforico, da farci dimenticare il piano realmente sperimentale.

Lacan, per l’esattezza, ci dice che, al livello in cui siamo ancora, prima che lo specchio piano sia inserito e posto davanti, in qualche modo esiste già l’immagine reale, i (a), e ci suggerisce che sia un’immagine autoindotta del proprio corpo, giacché lo specchio concavo per Lacan metaforizza la nostra corteccia cerebrale che, tramite le vie dell’auto conduzione, ci restituisce l’immagine del nostro corpo, che però non è ancora un’immagine soddisfacente.

Anticipo qui una citazione icastica più tardiva (febbraio 1963) dove Lacan chiarisce l’ipotesi dell’auto conduzione, precisando che l’occhio, nel suo modello, tolto dalla posizione frontale e posto nei pressi dello specchio concavo, diviene come “un’appendice titillante della corteccia”, quindi, “in questo caso è il simbolo del soggetto”.

Ciò che si produce per il soggetto, grazie alla riflessione prodotta dalla corteccia per le vie dell’auto conduzione, è solo un’immagine abborracciata.

È così che si esprime Lacan nella Famiglia, dove ipotizza che noi abbiamo un’immagine illusoria e abborracciata del nostro corpo, un “manichino eteroclito”, una “bambola barocca” addirittura, prima di averne una proiezione virtuale sullo specchio piano. Questa immagine illusoria è designata da Lacan i (a).

Quand’è che questa bambola barocca diventa qualcosa di cui il bambino si compiace?

Perché della prima formazione abborracciata noi possiamo avere un’immagine soddisfacente, dobbiamo ovviamente averne la proiezione in uno specchio piano normale, che egli mette nella posizione in cui prima si trovava l’occhio.

Lacan complica, infatti, l’esperimento già modificato, rielaborando il suo modello, con l’aggiunta di uno specchio piano al posto dell’occhio, che, a sua volta, è stato in precedenza spostato al fianco dello specchio concavo (che ormai per noi raffigura la corteccia cerebrale).

Nell’ipotesi di Lacan, adesso, l’immagine illusoria del vaso che si è formata, per effetto dello specchio concavo, sul ripiano del nostro banchetto si dovrebbe riflettere sulla superficie dello specchio. Per l’occhio, l’immagine è virtuale perché si produce sulla superficie piana dello specchio, ma si vede in fondo a questo.

Nella versione completa del modello ottico, con l’aggiunta dello specchio piano, Lacan designa questo con la lettera A maiuscola, il grande Altro, e colloca dietro, sul fondo dello specchio, un poco discosta dal vaso, questa I maiuscola: l’Ideale dell’io.

Lo schema ottico che qui riproduco è tratto dallo scritto Nota sulla relazione di Daniel Lagache (1960), dove ci sono i fiori reali, a, sul ripiano del panchetto, ma non c’è l’immagine reale del vaso, perché fuori dal campo visivo dell’occhio, che può vederla soltanto riflessa come immagine virtuale i’ (a) allo specchio.

Sull’immagine virtuale del vaso campeggiano i fiori virtuali denotati con la lettera a’.

Nel campo dello specchio piano, l’immagine virtuale del corpo, i’ (a) e l’oggetto virtuale, a’, sono comunque mantenuti distinti.

Che l’immagine reale del vaso i (a) non appaia sopra il banchetto, nel modello qui riprodotto, è dovuto al poco accesso che noi abbiamo all’immagine del nostro corpo, ma non vuol dire che non ci sia, perché anzi Lacan, precisando nella Nota di avervi “messo l’illusione dell’immagine i (a) al punto di partenza”, spiega: “Se questa immagine deriva da una soggettivazione, ciò avviene anzitutto attraverso le vie di auto conduzione figurate nel modello dalla riflessione sullo specchio sferico (che grosso modo si può considerare come quello che rende immaginabile una qualche funzione globale della corteccia)”.

Ciò che, in questo schema della Nota, è messo in rilievo, è il passaggio del soggetto, tramite lo specchio piano, nel luogo dell’Altro. Che questo luogo prenda il suo avvio dal mondo virtuale dello specchio piano, che Lacan qui designa con l’A maiuscola, è un dato strutturale, segnalato anche dalla presenza sul fondo, dietro il vaso, della I maiuscola dell’Ideale dell’io, la formazione simbolica che presiede alla costituzione degli ideali della persona.

Adesso, ho una sorpresa, come in un gioco di prestigio, a rigore, in fondo allo specchio noi dovremmo vedere solo un vaso i’ (a), perché secondo una posteriore elaborazione dell’oggetto, i fiori che lo rappresentano non dovrebbero apparire. Com’è possibile?

Ciò che qui è designato con un piccolo “a”, non può avere immagine speculare, sicché io vedrei solo l’immagine virtuale del vaso nello specchio piano, i’ (a), proiezione dell’immagine reale del vaso i (a), che si è prodotta qua sopra in virtù dello specchio concavo (la corteccia). I fiori, nello specchio, non ci dovrebbero stare.

È ciò che, in seguito, Lacan ha elaborato, perché, facendo un lavoro analitico molto intenso mentre teneva i suoi Seminari, a un certo momento si è detto che i fiori non possono apparire sullo specchio piano, perché c’è qualcosa in noi che non ha immagine speculare; anche se ha sempre fermamente sostenuto, lo dico per inciso, che quest’oggetto enigmatico posso cercarlo soltanto nel luogo dell’Altro.

Allora per metaforizzare ciò che succede per ognuno di noi, quando si guarda allo specchio, diremo, per il momento, che c’è qualcosa di noi che non passa nell’immagine speculare perché trattenuta dalle sue radici profonde e tenaci.

Cieco, tenace e capriccioso c’è in noi un organo irreale, che regola e comanda questo travaso.

Dicevo poco fa che il passaggio da un’immagine all’altra, da quella reale, i (a), a quella virtuale, i’ (a), non avviene senza uno svuotamento, una deprivazione, che però è strutturale, sicché l’immagine speculare non può che avvolgere una mancanza.

Si tratta di ciò che da sempre è perduto e mai ritrovato, è qualcosa che costituisce la nostra mancanza fondamentale, quello che ci fa mancanti, perché noi, come soggetti, lo siamo.

Questo qualcosa tuttavia, che non si riflette allo specchio, noi, l’abbiamo addosso.

Riproduco qui sotto un disegno, da me lievemente modificato e integrato per illustrare la non specularità degli oggetti a.

(L’immagine reale i (a) avvolge gli oggetti a).

Ciò che Lacan definisce come il nostro organo irreale è la libido, che pur regolando tutti i nostri investimenti, tuttavia non si travasa tutta nello specchio, ce n’è una parte che obbedisce a un cieco narcisismo primario e resta abbarbicata saldamente in noi, perché costituisce la parte più preziosa alla quale siamo tenacemente avvinti.

L’ipotesi di Lacan è, che la parte che resta più radicata tenacemente su di noi, sia al tempo stesso quella, che fa sì che dall’altro lato compaia qualcosa, l’immagine virtuale del vaso, perché altrimenti non apparirebbe nemmeno questa: è come se questa formazione virtuale allo specchio fosse in qualche modo sostenuta dalla libido che resta attaccata su di me (i fiori).

In sostanza se io dico che non tutta la libido resta attaccata su me vuol dire, che passa, dall’altro lato, libido a sufficienza perché io mi possa innamorare di un’immagine, che sia la mia o quella di una bella ragazza, però, perché questo succeda, occorre che qualche cosa resti profondamente radicato in me e che tiene in piedi tutta la baracca.

Dott. Da Costa: non ho capito il passaggio del perché si abbandona il concavo per andare sul piatto.

Dott. Burzotta: Si abbandona. Non l’ho abbandonato. Come vede, io ho spostato l’occhio, cercando di spiegare per quale motivo, secondo Lacan, il bambino a una certa età abbia una percezione unitaria compiuta del suo corpo guardandosi allo specchio. È possibile che, ponendosi davanti allo specchio piano, egli vi proietti l’immagine autoindotta del suo corpo, ancora abborracciata, formatasi grazie alla corteccia cerebrale, che qui è metaforizzata dallo specchio concavo, ma è soltanto guardandosi allo specchio piano che il bambino inizia ad avere un atteggiamento giubilante. Ci sono due tempi che possiamo anche considerare logici: ancora prima di guardarsi allo specchio, il bambino ha di se stesso un’immagine autoindotta del suo corpo, solo che non è completa, perché abbia l’illusione della completezza, ha bisogno di qualcosa…

Mi sovviene il ricordo di una scena di un film che ho visto, sullo schermo televisivo, interpretato da Toms Hanks, Cast Away, che tratta di un signore che, rimasto per alcuni anni su un’isola sperduta, a un certo momento ha avuto bisogno di crearsi un piccolo altro, un pallone su cui lui ha disegnato una faccia umana, e lui parlava con questo pallone e quando poi nella zattera durante una tempesta perse questo pallone, la disperazione era infinita, perché noi abbiamo bisogno di questa immagine di noi stessi.

Grazie all’auto conduzione ci creiamo questa immagine reale che, però, non è sufficiente, abbiamo bisogno dell’altro, che ci fa da specchio e riflette la nostra immagine rassicurante: dal mondo virtuale qualcosa ci guarda e ci trasmette una rassicurazione che viene dell’altro, dal piccolo altro.

Lo specchio ha questa funzione di dare di me stesso un’immagine rassicurante di cui ho bisogno, ma, nella solitudine, non può bastare, devo cercare un altro in cui specchiarmi.

Non basta solo lo specchio, occorre proprio che ci sia l’altro, il piccolo altro, ovviamente che poi questo piccolo altro dev’essere supportato dal mondo del grande Altro del linguaggio è un’altra storia, però se quel naufrago, lì nell’isola deserta, faceva tutto lui, parlava e si rispondeva, con il suo pallone, questo avveniva perché, in ogni modo il simbolico per lui c’era già da prima, bell’e costituito, talché poteva riprodurlo anche in solitudine con questo esercizio della parola.

Tornando al modello ottico, voi vi chiedete: “Come mai nello specchio piano non ci sono i fiori?”

Dott. Vennemann: Sì ma questo deve averlo detto dopo il seminario sull’Angoscia.

Dott. Burzotta: Non dopo, è proprio durante il seminario sull’Angoscia, che argomenta tutto questo discorso. Per questo, l’anno scorso, io insistevo molto sul “X Seminario”, perché proprio in quelle lezioni sull’Angoscia, Lacan elabora questa nuova nozione psicanalitica che l’oggetto piccolo “a”, causa il desiderio, ma non ha immagine speculare.

Sono trascorsi nove anni dal Primo Seminario, quando nella lezione del 23 gennaio 1963, L’angoscia, Lacan, pur dichiarando non esaustiva la logica del modello ottico come l’aveva proposta nel passato, tuttavia torna sull’ipotesi della corteccia.

Così argomenta ancora una volta che “grazie allo specchio concavo del fondo, simbolo di qualcosa che deve ritrovarsi nella struttura della corteccia, fondamento di un certo rapporto dell’uomo con l’immagine del suo corpo”, si costituisce l’immagine reale i (a) che prende nel suo collo i vari elementi reali del proprio corpo, altrimenti percepiti come frammentari, e che, nel loro disordine, rappresentano il piccolo a.

La novità teorica sta nell’asserzione che sullo specchio piano appare soltanto l’immagine virtuale del vaso i’ (a) ma non i fiori, a, che invece la corrispondente immagine reale i (a) illusoriamente stringe nel suo collo, perché l’oggetto piccolo a non ha immagine speculare.

Allora, veniamo all’oggetto piccolo “a”.

Lacan, per spiegarlo, sfida l’antico Mito, che la storia ci tramanda come quello di Aristofane.

Il Mito di Aristofane si trova nel dialogo di Platone, Il Simposio. Voi sapete che il Simposio è un Banchetto cui partecipa una brigata di gente colta, che si trasformerebbe in un’orgia di ubriaconi se non decidesse di limitarsi nel bere per parlare di amore, perché come di solito avveniva nei banchetti, i greci alla fine erano ubriachi persi, e invece, in quell’occasione, decidono di limitarsi, bere moderatamente e fare l’elogio di Eros.

Nel libro da me curato La psicanalisi e la scienza, F. Angeli editore, 2007, si può leggere il mio articolo Socrate, l’analizzante, che è un’analisi testuale del Simposio.

Se leggete questo Dialogo di Platone, tra i vari discorsi che elogiano l’amore, c’è quello di Aristofane, nel quale racconta che, anticamente, l’essere umano era, sic et simpliciter, felice perché era completo, non gli mancava nulla: come una sfera, l’uomo e la donna erano attaccati insieme.

E siccome Giove era geloso di questa cosa che godeva da sola, un bel giorno si è incazzato, ha preso la sciabola e l’ha spaccata in due, come una sorba, e da quel momento, secondo il mito, le due parti non fanno che cercare l’altra metà; certamente è soltanto un mito, e anche un po’ sempliciotto.

Lacan dice, io parto da quello un po’ risibile di Aristofane, per darvi il mio mito.

Mi assumo la responsabilità di proporvelo, così come Freud aveva osato creare il suo, quello di Edipo che è correlato al mito di Totem e Tabù dell’orda primitiva, un mito questo costruito di sana pianta da Freud perché non esiste nella mitologia etnologica: Levi Strauss e Malinowski lo testimoniano, è tutta invenzione di Freud.

Il mito che inventa Lacan è connesso alla rottura delle membrane al momento del parto, perché lì accade qualcosa di particolare.

La nuova vita, dentro l’organismo della madre, è ben piantata, perché c’è tutto un complesso ambocettore ben strutturato della placenta che assorbe dalla madre e il bambino può ricevere da questo involucro tutto il nutrimento e ogni altro tipo di conforto, è un uovo.

Per fare l’omelette bisogna rompere l’uovo, allora Lacan dice, per fare l’Hommelette, cioè il piccolo uomo, bisogna rompere l’uovo, ma la cosa non è senza effetto, anzi provoca conseguenze notevoli.

Nella rottura di queste membrane qualcosa si libera e se ne va per conto suo, qualcosa che è fatto di una vita pura e irreprimibile, qualcosa che lega la vita all’immortalità, s’invola, scivola, Lacan dice: se per caso ve la sentiste scivolare sulle braccia o sul viso v’inquieterebbe.

Lacan non esita a identificare questa cosa che si genera dalla rottura delle membrane, che denomina lamella, con la libido.

La libido, generandosi da ciò che l’uomo perde per la semplice ragione che si riproduce attraverso le vie del sesso, è per Lacan un organo irreale.

Nel momento in cui l’uomo nasce, perde l’immortalità, non l’ha mai posseduta, ma egli ha, con la nascita, come la sensazione di averla persa, e non la potrà mai ritrovare naturalmente. Questo darebbe alla libido, che viene al posto di quella perdita, tutte le sue prerogative di organo irreale. Tutti gli oggetti pulsionali non sono che i rappresentanti di questa formazione indistruttibile.

Tornando all’ultimo disegno, dello schema ottico, da una parte noi abbiamo lo specchio concavo, metafora della corteccia cerebrale, questi fiori dobbiamo considerarli come ciò che sentiamo del nostro corpo, anzi diciamo che sono gli impulsi più vitali che stiano in noi. L’immagine che si produce di un vaso con il collo che li racchiude, è già l’immagine autoindotta del corpo, che mette un certo ordine avvolgendoli, ma è ancora un’immagine approssimata, che Lacan definisce una bambola barocca: a me piace questa espressione, tanto che la ripeto sempre con gusto.

Quest’unità abborracciata è ciò che in confuso avvertiamo quando per le vie dell’auto conduzione si forma un’immagine del corpo, alla quale abbiamo poco accesso, ma che c’è, e che pertanto ha bisogno dell’Altro perché possa riconoscersi.

Abbiamo bisogno dell’altra persona per riconoscerci, sia lei approvi sia lei disapprovi, perché è fatta così la vita, di approvazione e di disapprovazione, sempre.

Non c’è mai un’approvazione univoca, perché se è vero che mi riconosco, può accadere che mi veda come un estraneo allo specchio, nella mia stessa immagine, perché ci sono dei momenti di spersonalizzazione, è molto importante quest’annotazione di Lacan, in cui la mia immagine allo specchio, come succede nei soggetti psicotici può destare sgomento e angoscia, e allora si ritorna all’immagine abborracciata di prima, fino al corpo in frantumi; ma questa è un’altra storia.

Qualcosa non passa, dicevamo, gran parte della libido resta attaccata qui, presso questi fiori, che, come vedete, sono qui e mancano lì.

Che cosa passa dall’altra parte? Passa l’immagine reale, i (a), depurata, nella sua forma virtuale i’ (a), ma non passa l’oggetto piccolo a; tuttavia, dall’altra parte, nel campo virtuale dello specchio, qualcosa ci deve essere se è vero che l’immagine narcisistica è l’abbigliamento dell’oggetto piccolo a. Esattamente allora l’immagine speculare è il suo vestiario nella misura in cui esso, l’oggetto piccolo a, è qualcosa che manca. Diremo allora correttamente che l’immagine narcisistica abbiglia una mancanza e che se questa viene a mancare, si genera angoscia.

Siccome noi abbiamo parlato di angoscia nel caso clinico discusso questo pomeriggio, si può dire che gli stati di panico di questa signora derivano dal fatto che a un certo momento, sul collo di questo vaso, in fondo allo specchio piano, qualcosa della mancanza viene a mancare. Invece della mancanza la signora percepisce qualche cosa, perché l’angoscia non è senza oggetto. Qualcosa che le procura angoscia, si fa imminente… L’oggetto deve essere tranquillamente mancante perché si possa stare con un desiderio tenuto a bada: mettiamoci nella metafora di Lacan, come si fa a recuperare l’immortalità? Non si recupera e buona notte al secchio!

Mettiamo tuttavia il caso che, da qualche parte spunta un luccichio, qualche cosa d’inquietante, per cui la mancanza viene a mancare, allora si prova angoscia: è l’oggetto che si fa imminente; ma d’altra parte se ci pensate bene, il rapporto erotico, sessuale, è qualche cosa in cui c’è l’imminenza angosciante dell’oggetto, nella forma di qualcosa che turba nel cuore della mancanza.

Ci sono delle tecniche inconsapevoli, non ultima la gelosia, come prodromi che suscitano l’imminenza di qualcosa nel cuore della mancanza, che introducono alla sessualità, ma nessuno dei due partner saprà spiegare che cos’è. Entrambi sono preda dell’angoscia che li trascina insieme e li travolge.[1]

Da questa dialettica dell’apparire e non, mi sembra che non ci faccia difficoltà tornare alla pulsione di vedere, la Schaulust.

Abbiamo detto che la pulsione, in qualche modo, raddoppia la struttura di bordo della zona erogena e compiendo un’ansa s’invagina su se stessa includendo l’oggetto; ma è soltanto nel montaggio grammaticale freudiano del guardare, essere guardato, rinforzato dal farsi guardare, aggiunto da Lacan, nell’implicazione dell’Altro, che diventa attiva.

Nella pulsione di vedere abbiamo ancora un soggetto acefalo. Perché il soggetto avvenga, questa pulsione deve diventare perversione esibizionista. È nella perversione che, seppure in corto circuito, abbiamo un soggetto, mentre nella pulsione abbiamo ancora un soggetto acefalo.

Approfittiamo che c’è qui con noi la dottoressa Vennemann, plurilingue, ma di madre lingua tedesca, in questa lezione se voi avete dato una scorsa a questo passo, avrete notato che Lacan riprende alcune frasi che si trovano nel testo freudiano e sono in lingua tedesca, innanzitutto la prima frase “Selbst ein Sexualglied beschauen” che sarebbe “contemplare da se una propria parte sessuale”, letteralmente “si guarda nel suo membro sessuale” questa è la prima frase. Freud propone un’altra versione di questa frase “Sexualglied von eigener Person beschaut werden” che significa “essere osservato nel proprio membro sessuale da una persona estranea”, questo è il secondo passaggio. Basta cambiare dice Lacan, werden con machen che noi abbiamo “farsi” guardare, ed è in questo “farsi” che abbiamo l’attività della pulsione.

Divenendo a questo punto una pulsione esibizionista, c’è l’avvento di un soggetto, perverso.

Questi sono i tre passaggi che compie Lacan per darci un’idea della pulsione e del passaggio dal soggetto acefalo al soggetto perverso, però notate, quello che io volevo significarvi è che, tutto sommato, se noi prendiamo in considerazione lo stadio dello specchio, in effetti, quando io inizio a guardare lo specchio e a innamorarmi della mia immagine riflessa, perché è questo che succede, io guardo nello specchio e sono rapito dalla mia stessa immagine, è la pulsione che mi spinge a guardare allo specchio e andare alla ricerca di qualcosa che risponda nel grande Altro che lo specchio raffigura, perché qui, appunto, dobbiamo situare l’Ideale dell’io, sul fondo o anche dietro lo specchio, A.

Lacan, ripeto, mette nel modello questo segno di A per indicare lo specchio, il grande Altro, e qui, sul fondo, si forma l’Ideale dell’io, che opera questo riconoscimento. Perché l’Ideale dell’io che cos’è? Da che cosa è fatto? È fatto da tutte quelle parole che mi arrivano dal primo grande Altro che è la madre, sono quei segni che Lacan chiama “insegne”, tutto ciò che riceve dalla madre il bambino, e che danno consistenza al suo io, la madre che dice sei tu, sei tu Valentina, sei bella come la mamma sei forte come il papà è questo il riconoscimento.

Esponendo questa lezione io ho messo cose che Lacan omette ovviamente, perché le dà come acquisite, perché ha tenuto dieci seminari nel decennio prima, allora lui pensa che i suoi uditori sappiano tutto, quindi può proporre come acquisito tutto ciò che ha, in precedenza, elaborato, com’è il caso del Real-Ich, sul quale, mi sembra di poter formulare un’ipotesi che Lacan accenna a più riprese in queste lezioni e che legano molto bene con quanto abbiamo detto del modello ottico.

Ci sono parecchi punti, nelle lezioni sulla pulsione, in cui Lacan ne parla, ed io qui vi volevo condurre oggi, e chiuderò con il Real-Ich. Vi distribuisco questi foglietti e vi dico anche dove andarlo a trovare, nella lezione XVIII, pag 236 del Seminario XI.

Più volte Lacan ci dice che il livello dell’Ich non è pulsionale perché è un campo, dove si cerca di raggiungere una certa omeostasi. Parla più volte Lacan, in queste lezioni sulla pulsione, di questo Ich come qualcosa che deve bastare a se stesso e che è un Ich prespeculare, ma dovendo considerare dove si situa l’amore, nella lezione XV a pag.185, mette l’accento sul fatto che per concepire l’amore è a questa struttura che dobbiamo riferirci e non a quella della pulsione, è, come vi dicevo pocanzi, che l’amore e la pulsione non hanno niente a che vedere.

Per questa struttura, Lacan distingue tre livelli: il reale, l’economico e il biologico. A livello reale c’è ciò che interessa e ciò che è indifferente, a livello economico si trova ciò che fa piacere e ciò che fa dispiacere, e a livello biologico l’opposizione attività-passività. Ora l’amore nella sua essenza non va giudicato che come “passione sessuale del gesamt Ich”, termine riconducibile allo stesso Real-Ich e cioè a una superficie abbastanza limitata perché la lavagna possa bastare a rappresentarla e perché tutto quanto possa essere messo su un foglio di carta.

Com’è fatta questa superficie? È tipo una rete fatta di archi e di linee, un cerchio chiuso che indica, che lì bisogna conservare un’omeostasi tensionale, insomma il Real-Ich è conservativo.

Una superficie dunque, una calotta, costituita da una rete di canali, dove si propaga e si diffonde l’eccitazione per ottenere minore tensione; quindi per evitare la scarica la tensione è incanalata in tutti questi percorsi facilitati.

Se voi leggete il Progetto di una Psicologia, Freud fa un trattato del Real-Ich, dove parla di facilitazioni che si creano in questi canali perché appunto questa libido… scusate, mi è scappata, questa energia non si scarichi… È un errore che io ho fatto, è un lapsus, perché la libido è interessata nella misura in cui la pulsione parziale cerca di utilizzare elementi di quest’apparato per far sì che la sessualità partecipi alla vita psichica, sono le pulsioni che vanno a interessare gli elementi dell’apparato che altrimenti basta a se stesso.

Addirittura Lacan ci ricorda che secondo Freud, questo Real-Ich è sollecitato continuamente dalle pulsioni e questo fa sì che l’apparato evolva e si crei tutto un sistema caratterizzato dall’attenzione: se c’è, una specializzazione di un apparato, lo dobbiamo all’intervento delle pulsioni parziali.

Ora v’invito a leggere poco più sotto, dove Lacan designa l’apparato come preposto alla filtrazione della stimolazione alla scarica, e lo raffigura come disposto su una calotta da prendersi su una sfera, dove si definisce tutto ciò che egli chiama Real-Ich.

Allora potremmo assimilare il Real-Ich alla corteccia cerebrale, dove effettivamente c’è questo grande apparato neuronale, costituito da una rete di neuroni dove l’energia passa, è canalizzata e cerca di stabilire un’omeostasi.

Le pulsioni fanno sì che continuamente questo Real-Ich si evolva, dalla condizione di Autoerotisch di autoerotismo. Qui Lacan precisa che non dobbiamo precipitarci a pensare che autoerotico voglia dire esclusione degli oggetti, perché è sicuro che per il bambino gli oggetti ci sono.

Che ci siano degli oggetti fin dalla fase neonatale non è assolutamente in dubbio, ci dice Lacan, solo che a un certo momento, nel tempo economico, che riguarda il Lust-Ich purificato, nel secondo tempo logico, non cronologico ovviamente, s’istaura nel campo esterno alla prima calotta del Real-Ich, un oggetto di piacere.

Nel disegno che vi ho distribuito, che Lacan illustrerà a pag. 236, c’è, tutto a sinistra, l’ICH – ora v’invito a considerare, dapprima, i due cerchi che sono contornati in nero, che sono due campi che s’intersecano.

Il terzo cerchio mediano, tratteggiato, non è un campo e ha solo la funzione di illustrare la partizione prodotta dall’intersezione dei primi due.

[3] Il mio scritto, Questa sera si recita a soggetto, La scrittura scenica della gelosia, in Lo sguardo della maschera, Armando editore, Roma 2013, pp. 119/129.

Intanto il primo cerchio, più grande rappresenta il campo dell’ICH, e tutto a destra, quello più piccolo che lo interseca, sta per il campo del piacere, il Lust.

Lacan vuole darci un’idea di che cosa vuol dire autoerotico. Autoerotico vuol dire che nel momento in cui c’è un oggetto piacevole esterno qui nel campo del Lust, questo è proiettato, come un riflesso biunivoco, nel campo dell’ICH, distinguendo nel suo cerchio una parte, la lunula ombreggiata, qui denominata Lust-Ich, l’io piacere purificato; ma proprio nel momento in cui questo Lust-Ich è disegnato all’interno dell’ICH, è distinta anche una parte che è Unlust, dispiacere.

Allora l’Unlust è proprio quell’oggetto piccolo a, che non ha proprio niente a che vedere con il piacere ma che tuttavia ritroviamo qui all’interno del Real-Ich. Questo illustra ciò che dicevamo prima a proposito dell’oggetto piccolo a, come rappresentante della libido che resta tenacemente radicata nel soggetto.

L’oggetto piccolo a tuttavia è ciò grazie al quale la pulsione si attiva, come quel vuoto, quella mancanza di cui fa il giro, andando in cerca di qualcosa che risponda nell’Altro.

La pulsione, mettendo in gioco i significanti, da un lato opera la forzatura del principio di piacere nel campo omeostatico, autoerotico del Real-Ich, facendo sì che la sessualità partecipi, per l’uomo, alla vita psichica; dall’altro andando in cerca di qualcosa che risponda nel campo dell’Altro, vi situa l’oggetto piccolo a come esterno al vivente, nel luogo dove il significante è ciò che rappresenta il soggetto per un altro significante, in un rinvio senza fine.

Lungi dal considerare che la pulsione sia qualcosa, che noi dobbiamo in tutti i modi camuffare, soffocare, è ciò che fa sì che noi siamo degli esseri parlanti.

Se noi possiamo in qualche modo avere un’esperienza del godimento, dobbiamo forzare il principio di piacere, come ciò che serve proprio a evitare il godimento. Diciamo che il piacere e il dispiacere sono due cose che si equivalgono, perché il dispiacere serve per limitare il piacere, e questo limite serve a far sì che non sia turbato il campo omeostatico del Real-Ich, dove regna l’amore.

Dott. Vennemann: L’amore per proteggersi dal desiderio.

Dott. Burzotta: Già quando si parla del desiderio, questo implica uscire dal campo dell’amore, e andare oltre, verso un qualcosa che è arduo, misterioso e contraddittorio.

Direi allora che a proposito del godimento bisogna intendersi, c’è da dire parecchio, c’è bisogno che io vi dica qualcosa sennò rischio di confondervi. È vero che la pulsione va in cerca di qualcosa che risponda nel grande Altro, ma l’Altro, per se stesso, è un luogo sgomberato dal godimento, è là che sta la contraddizione. Se la pulsione va in cerca di qualcosa che risponda nel grande Altro per raggiungere in qualche modo un godimento, diciamo pure sessuale: la contraddizione sta nel fatto che l’Altro, per se stesso, l’universo del simbolico è un luogo sgomberato dal godimento, sennò non potrebbe sussistere come Altro, e sta lì la contraddizione, che io affronterò, spero, nel prossimo incontro.

Trascrizione a cura di Valentina Bellini

Note

-

Inversamente potremmo dire, alla luce del Seminario D’un Autre à l’autre, 1968/69, che, rivelandosi infine questa ricerca del luogo Altro, interminabile, nel rinvio incessante di un significante S1 che rappresenti il soggetto per un altro significante S2, l’Altro viene a essere come un insieme vuoto che si rivela infine, in forma di, a, che è pur sempre l’oggetto della pulsione.

-

Per dare chiarezza alla mia esposizione, ricordo che Lacan fa una distinzione, che non è sua, ma appartiene all’ottica, tra l’immagine virtuale e quella reale. Immagine reale è quella che si produce là dove la vedo: se appare qui, sul ripiano del banchetto, un’immagine come proiezione dello specchio concavo, nel punto stesso in cui la vedo, è un’immagine reale, se invece la vedo là dove non appare – per esempio, in uno specchio piano, l’immagine si produce sulla superficie dello specchio, ma io la vedo in fondo allo specchio – allora quella è un’immagine virtuale.

-

Il mio scritto, Questa sera si recita a soggetto, La scrittura scenica della gelosia, in Lo sguardo della maschera, Armando editore, Roma 2013, pp. 119/129.